- 「被リンクってどうやって増やせばいいの?」

- 「自分のサイトでも自然にリンクをもらえる方法が知りたい」

- 「SEOに効く被リンクの集め方を、具体的に教えてほしい」

このように考えている方もいるでしょう。

結論から言うと、被リンクを獲得するなら下記3ステップで進めるのが効果的です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①事前準備 | 被リンクの基本とSEO効果を理解する |

| ②設計編 | 自然にリンクされるようなサイト構造を作る |

| ③実践編 | 自分から動いて、リンクを獲得していく方法を試す |

本記事では、「自然にリンクがもらえるサイト設計のコツ」から「相手に刺さる営業文の書き方」、さらには「今日から実践できる具体的な施策20選」まで、被リンクの獲得に必要なすべてを徹底的に解説していきます。

被リンクとは?【獲得前の事前知識】

被リンクとは、他のWebページから自分のサイトに向けて貼られたリンクのことを指します。

ある人が「このブログ、めっちゃ役立つよ!」と言って自分のサイトで紹介し、その記事にあなたのサイトへのリンクを貼ったとします。

このリンクが、まさに「被リンク」です。

ただし、関係ないサイトから得た被リンクは逆効果です。

SEO対策として被リンクを考えるなら「自然に紹介されるようなサイトを作ること」を重視しましょう。

被リンクの獲得で得られる3つのSEO効果

本章では、被リンクによって得られる3つのメリットを紹介します。

Googleの評価が高まり上位表示されやすくなる

Googleはリンクを「紹介の証」として見ており、たくさんの人から紹介されているサイトは「信頼されているサイトだ」と判断します。

つまり「被リンクが多い=ネット上で信頼されている証拠」といえるため、検索順位を上げるには被リンクの獲得が欠かせません。

クローラーが巡回しやすくなりインデックス速度が上がる

質の良い被リンクが増えると、新規記事のインデックス(検索エンジンへの登録)が速くなります。

Googleのクローラー(巡回ロボット)はリンクをたどってウェブサイトを巡回するため、被リンクや内部リンクなどから新しく公開したページを発見してもらいやすくなるのです。

ドメインパワーが上がり全体の評価が底上げされる

被リンク増加によってサイト全体の評価が底上げされ、新規記事が上位表示されやすくなります。

Googleは1ページだけでなくサイト全体の信頼性も見ているため、他の記事の検索順位にも良い影響が出るようになるのです。

例えば「被リンクの営業メールの書き方」をまとめた記事に多くの被リンクが貼られているとしましょう。

その効果で、まだ公開したばかりの「被リンク獲得の失敗事例」など別テーマの記事も、最初から評価されやすくなるという流れです。

コツコツ被リンクを積み上げることは、サイト全体を強くしていく“土台作り”に直結するのです。

\ 本当に価値ある被リンクだけを、戦略的に獲得 /

被リンク獲得方法【戦略設計編】|自然にもらえるサイト作り

被リンクを集めるために営業する方法もありますが、自然にリンクされるコンテンツを作ることもとても重要です。

本章では、無理なく自然に被リンクが集まる記事やページ作りのコツを3つ紹介します。

読者の悩み解決に特化

自然に被リンクを集めるWebサイトには、読者の悩みにしっかり寄り添っているという特徴があります。

メール文面の具体例、送るタイミング、NGな言い回し、返信率が上がる工夫など、実践でつまずくポイントまで丁寧にカバーされていると「ここまで教えてくれるならシェアしたい」と感じてもらえるのです。

読者のつまづきを先回りして解決できる記事こそ、被リンクが集まる記事といえるでしょう。

権威性や専門性の高い発信

読者の悩みを解決するうえに「この人が言うなら信用できそう」と思ってもらえるかどうかも、被リンクの獲得に関わります。

「SEOコンサル歴10年の筆者が教える、被リンク営業の成功法」や「上場企業の支援実績を持つ専門チームが実践する手法」など、経験・実績を明確に伝えられると読者の信頼感が高まります。

他のメディア運営者から見ても「この情報は参考になる」と感じれば、自サイトの記事からリンクして紹介してくれることがあるのです。

プロフィールや経歴欄が空白のままだと、せっかくの記事も信頼性が伝わりません。

独自データや経験談を盛り込む

どこかで見たような内容ばかりの記事には、なかなかリンクは集まりません。

「実際に被リンク営業をして得られた返信率の変化」や「媒体ごとの掲載可否の傾向」など、自分にしか出せない“リアルな体験”や“数字”があると、他の人が紹介したくなる記事になります。

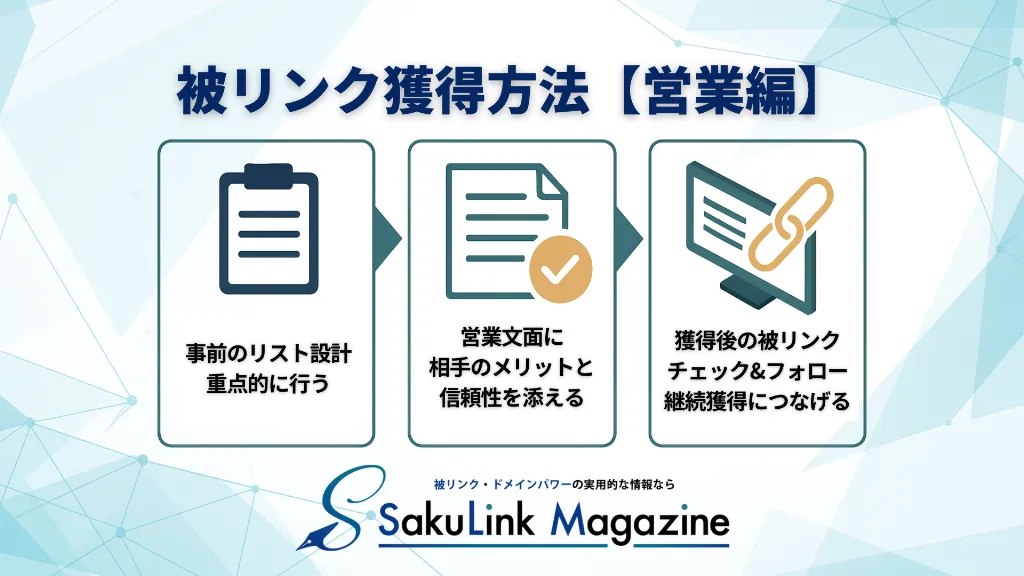

被リンク獲得方法【営業編】|自分で取りにいく戦略

良いコンテンツを書いたら自然にリンクが集まるというのは最終的な理想であり、実際は自分で動くことも大切です。

本章では、自ら行動して被リンクを獲得する営業戦略を紹介します。

事前のリスト設計を重点的に行う

被リンクを営業で獲得したいなら、最初の一歩は「誰にアプローチするか」を明確にすることです。

例えば「被リンクの獲得方法」をテーマに記事を書いたとします。その場合、同じSEOジャンルで記事を書いているブログや、Webマーケティング系のメディア、まとめサイトなどが有力な候補になります。

ただやみくもにお願いするのではなく“記事のテーマが近い相手”を優先すればリンクしてもらえる可能性が上がります。

以下のようにリストを整理しておくと、進捗管理がしやすいのでおすすめです。

| サイト名(例) | URL | 担当者名 | メールアドレス | 依頼の進捗 |

|---|---|---|---|---|

| 被リンクメディア | https://〜 | 山田様 | info@〜 | 未依頼 |

| 獲得方法専門サイト | https://〜 | 佐藤様 | satou@〜 | 返信待ち |

営業文面に“相手メリット”と“信頼性”を添える

被リンクをお願いするDMでは「自分のため」ではなく「相手にとってのメリット」を伝えることが大切です。

いきなり「SEO対策のため紹介してください」と伝えるのは一方的で、相手の意図を無視した印象を与えるおそれがあります。

代わりに、こんな形で伝えてみましょう。

このように、

- 相手の記事を読んでいる姿勢

- 読者への価値があること

- 自分たちは信頼できる存在であること

を自然に伝えられると、「この人なら紹介してもいいかも」と思ってもらいやすくなります。

獲得後の被リンクチェック&フォローで継続獲得につなげる

被リンクをもらえたら終わりではありません。

その後のフォロー対応が次のリンク獲得につながるため、被リンク獲得後に以下のことを実施しましょう。

| リンク獲得後にやるべきこと | 詳細 |

|---|---|

| リンク掲載の確認 | Google Search Console(グーグルサーチコンソール)やAhrefs(エイチレフス)などのツールでチェックする |

| お礼の連絡を送る | 短い文章でもOK。「ご紹介ありがとうございました」と一言あるだけで印象が変わります |

| 関係づくりを続ける | 相手の記事をSNSでシェアしたり、別記事で紹介するなど、好循環を意識しましょう |

このように、自分で動いて被リンクを取りにいく営業戦略は確実性が高い一方で、相手選び・文面設計・交渉・フォローなどの運用には手間と工数がかかるのも事実です。

\ 営業のプロが無駄なく成果につながる被リンクを獲得 /

被リンク獲得方法20選|あらゆるパターンを網羅

ここからは、実際に自分で被リンクを増やす方法を20個紹介していきます。

- SNS拡散で被リンク導線を自然に増やす

- note・Qiita・Zennに投稿して自社サイトに誘導

- アンケート調査記事で自然リンク獲得を狙う

- 無料テンプレート配布で自然リンクを生む

- 無料ツールを提供して拡散・被リンクを誘発

- 自社導入事例コンテンツでクライアントから被リンク獲得

- 他社サービスの比較記事で逆被リンクを期待

- 自社ツール・サービスの使い方記事を充実させる

- 独自の統計やランキングで専門メディアに引用される

- 業界向けのニュース解説でリンクされやすい記事を作る

- ホワイトペーパーの無料配布ページを整備

- イラスト・図解・インフォグラフィックで視覚リンクを得る

- YouTube動画内にURL記載&概要欄に誘導リンクを貼る

- Q&Aサイトで自然に引用される回答を投稿

- 外部メディアへの寄稿で被リンクを得る

- 他メディアとの共同コンテンツで相互に被リンクし合う

- 共催イベント・セミナーの紹介リンクをもらう

- フリー素材・写真・アイコンなどの無償配布で自然リンク誘導

- オンラインショップの商品ページでECプラットフォームから被リンク獲得

- プレスリリース配信でWebメディアから被リンクを狙う

SNS拡散で被リンク導線を自然に増やす

SNS投稿そのものに直接的なSEO効果はありませんが、他サイトからの自然なリンクにつながるきっかけ作りには最適です。

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、リンクに「nofollow属性(評価がGoogleに伝わらない設定)」がついているため、投稿自体にSEOのパワーはありません。

ですが、SNSを通じて記事が広く拡散されると、それを見た人がブログやメディアで紹介し、結果的に“評価される被リンク”が生まれます。

note・Qiita・Zennに投稿して自社サイトに誘導

外部の専門プラットフォームに記事を投稿し、自社サイトへ自然にリンクを誘導する方法です。

- note:コラムや体験談を共有したい方におすすめ

- Qiita:エンジニア向けの技術記事が中心

- Zenn:ナレッジ共有に適した記事投稿サービス

いずれも基本的にnofollowリンクであることに注意しましょう。

そのほかの無料で被リンクを獲得できるサービスが気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。

アンケート調査記事で自然リンク獲得を狙う

独自のアンケート結果をもとに記事を作成すると、引用元として他メディアに紹介されやすくなり自然な被リンクが集まりやすくなります。

記事化する際は、以下のポイントを意識してください。

- 回答者数は最低でも50人以上が理想

- 円グラフや棒グラフなど視覚的に見やすい形式で掲載

- 回答者の属性(職種・年齢・業種など)も一緒に明記する

無料テンプレート配布で自然リンクを生む

便利なテンプレートを無料公開すればSNSやまとめサイトで紹介されやすくなり、自然な被リンクにつながります。

- ブログ初心者向け「記事構成テンプレート」

- 営業現場で使える「商談資料テンプレート」

- 採用担当向け「求人票フォーマット」

無料ツールを提供して拡散・被リンクを誘発

便利な無料ツールを自社サイトで公開すると、レビューサイトで紹介されやすくなり自然な被リンクが集まります。

- 画像を一括で軽くできる「画像圧縮ツール」

- テキスト量を測れる「PDF文字数カウントツール」

- ページのSEO状態をチェックできる「スコア診断ツール」

自社導入事例コンテンツでクライアントから被リンク獲得

自社サービスを導入したお客様の成功体験を記事化すると、自然な被リンクを得られることがあります。

このような成果を、実際の社名やロゴを交えてレポート形式で紹介すると、「うちの成功事例が載ってる!」と相手が自社サイトやSNSで拡散してくれる可能性がある、というものです。

他社サービスの比較記事で逆被リンクを期待

同ジャンルのサービスを一覧で比較した記事は掲載された企業から紹介される流れが生まれやすく、逆被リンクを得られる可能性があります。

すると、掲載された企業が「紹介されている」と気づき、自社の導入事例ページやブログ記事などで「メディアで紹介されました!」とリンクしてくれる可能性がある、というものです。

自社ツール・サービスの使い方記事を充実させる

複数サービスの比較記事は閲覧者の興味を引きやすく、紹介された企業からリンクを貼られる展開も期待できます。

内容をまとめる際は以下を意識すると良いでしょう。

- 機能や料金、種類、使いやすさなどを具体的に整理

- 自社だけを推さないスタンス

- 公開後に比較対象へ連絡して反応を待つ

独自の統計やランキングで専門メディアに引用される

オリジナルデータやランキング記事は、多方面で引用されやすいです。

例として「フリー画像サイト人気ベスト10」のようなリストを公開すると、ニュースサイトやブログが被リンクしてくれる可能性があります。

作成時は下記を意識してください。クローラーが巡回しやすくなりインデックス速度が上がる

- アンケートの実施方法やインタビュー(取材)対象者数をわかりやすく提示

- ランキング形式で読みやすさを重視

- グラフや図を使って視覚的にまとめる

業界向けのニュース解説でリンクされやすい記事を作る

特定分野の新しい動向を解説すると、多くの人が情報源としてシェアしやすいです。

例えば「2025年のSEO最新トレンドをGoogle公式情報から読み取る」といった内容は、初心者も理解しやすく専門メディアから注目を集めやすいでしょう。

補足があると親切なので、以下を心がけてみてください。

- 難解な専門用語にはカッコ付きで意味を補足

- 疑問をQ&A形式で答える構成にする

- 図や実例を加えて読者のイメージを鮮明にする

ホワイトペーパーの無料配布ページを整備

業界に詳しくない人でも理解しやすい資料をPDF形式で配布すると被リンクを集めやすいです。

例えば「初心者向けSEO完全ガイド(全30ページ)」をダウンロードできるページがあると、教育コンテンツとして評価されます。

公開時にチェックしたい要素は以下です。

- 資料のデザインや内容に力を入れて読み応えを高める

- ダウンロードページ内で資料の概要やメリットを明確化

- 見出しを工夫して検索対策を意識

イラスト・図解・インフォグラフィックで視覚リンクを得る

図表やイラストを使ったビジュアル素材は、情報をまとめる際に引用されやすいです。

例えば「被リンク獲得の流れをフローチャート化」した画像があると、ブログやSNSで「使わせてもらいました」と紹介される展開が生まれやすいでしょう。

制作時は以下を意識してください。

- 文字だけでなく色分けやアイコンを使い視認性を高める

- わかりやすい手順や比較図を入れて説得力を強化

- 出典元リンクの掲載をお願いするひと言を添える

YouTube動画内にURL記載&概要欄に誘導リンクを貼る

URLを映像やナレーションで示すと視聴者が興味を持ちやすいでしょう。

概要欄に貼る場合は「資料ダウンロード用リンク」などの言い回しが効果的です。

動画がシェアされるとリンクの露出も広がり、他メディアに被リンクされる可能性があります。

Q&Aサイトで自然に引用される回答を投稿

Q&Aサイトへ回答を投稿すると、自分の知識をアピールできるだけでなく自然なリンク紹介につながるかもしれません。

Yahoo!知恵袋やQuoraなどでは、説得力のある説明を心がけると評価が高まりやすいです。

単にURLを貼るだけの行為はスパム扱いされやすいので、疑問を解決する具体例や根拠を交えつつ補足的にブログ記事を提案すると喜ばれます。

投稿内容が引用されれば被リンクも獲得しやすいでしょう。

外部メディアへの寄稿で被リンクを得る

他サイトや業界ブログへの寄稿は、専門家としての実績を示す絶好の機会です。

記事の終わりに筆者情報と合わせて自社リンクが設置されるケースが多いため、自然な被リンクを得やすいです。

寄稿先を探す際は「◯◯ メディア 寄稿 募集」のような検索キーワードで探してみてください。

他メディアとの共同コンテンツで相互に被リンクし合う

関連性がある人と一緒に記事を制作すると、互いのサイトで内容を紹介し合う流れが生まれます。

単なるリンク交換は避けたいので、読者にとって有益な対談などを企画する姿勢が大切でしょう。

共同発表した記事をお互いでシェアすると、両者のアクセスが増えるだけでなく被リンクも自然に増加します。

共催イベント・セミナーの紹介リンクをもらう

他企業と共同でオンラインセミナーを行うと、多方面から被リンクが集まりやすいです。

例えばSEOの最新トレンドをテーマに開催すると、相手のWebサイトで「主催:△△社」という形でURLを添えてもらえます。

フリー素材・写真・アイコンなどの無償配布で自然リンク誘導

オリジナル画像・アイコンを無料で公開すると、出典元としてURLを貼ってくれるメディアが増えるかもしれません。

「飲食店用チラシテンプレート」や「商用利用OKのアイコン集」などを用意して、自社サイトでダウンロードできる仕組みを作るイメージです。

利用時にリンクを添えてもらうルールを明記すると、自然な形で被リンクが広がるでしょう。

オンラインショップの商品ページでECプラットフォームから被リンク獲得

自社商品のオンラインショップを展開している場合、商品ページが外部のECモールや比較サイトから紹介され被リンクを得られることがあります。

レビューサイトやキュレーション系ブログに掲載されると興味を持つ人が増えて売上向上にもつながりやすいでしょう。

もし他の被リンク施策が気になる場合は、こちらの記事も参考にしてください。

プレスリリース配信でWebメディアから被リンクを狙う

プレスリリースは企業の新サービスやリニューアル情報をまとめてメディアへ伝える手段です。

PR TIMESやValuePressなどで配信すると、多数のニュースサイトや業界ブログに転載されるので被リンクが狙えます。

写真や図を挿入してインパクトを出すと注目度が高まり、より多くの媒体へ広がりやすいでしょう。

\ 地道な作業はプロに任せて、着実に検索順位を上げませんか? /

知らずにリスクに?被リンクでペナルティを受けるNG例

本章では、やってはいけない被リンク施策3つを紹介します。

「うっかりやっていた…」という方も多いので、ぜひ一度確認しておきましょう。

有料リンク・リンク購入は明確なガイドライン違反

お金を払って被リンクを購入する行為は、Googleが明確に禁止しています。

「1万円で5本のSEO対策リンクを販売中」「高評価ドメインから即リンクします」といった謳い文句を見かけますが、“検索順位を不正に操作しようとする行為”と見なされGoogleのルール違反に該当します。

スパムサイト・無関係な相互リンクは評価を下げる

詐欺まがいの情報ばかり載っているサイトや、テーマがまったく異なる相互リンクに依存すると、検索エンジンから不自然な操作と見なされやすいです。

被リンクは数だけ増やしても評価が上がるわけではありません。

被リンクの否認はSearch Consoleで対応できる

万が一、悪質なリンクが大量につけられた場合は、Search Consoleの「否認ツール」で対処できます。

否認とは「関係のないリンクなので評価を除外してほしい」という意思表示です。

問題があるURLをテキストファイルにまとめてアップロードすると、アルゴリズムが対象外として扱うようになります。

ただし正常なリンクまで否認すると順位が落ち込む可能性があるため、専門家に相談しながら作業を進める方法が無難かもしれません。

\ 被リンクの獲得から否認まで戦略的にサポート /

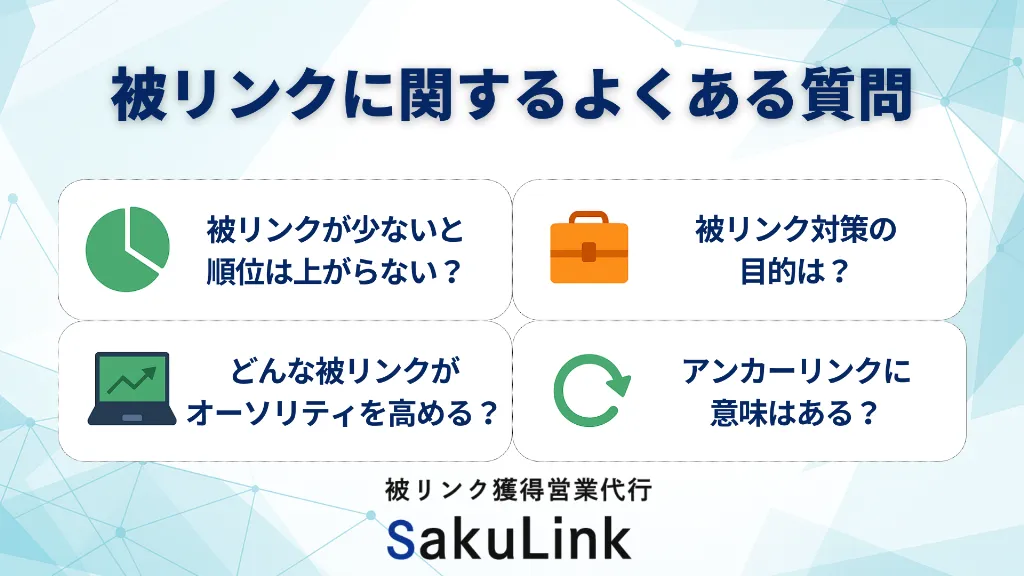

被リンクに関するよくある質問

本章では、被リンクに関するよくある質問と回答を紹介しますので、疑問が解決できていない方はぜひご覧ください。

被リンクでペナルティを受ける理由とは?

低品質なリンク元や、不自然な被リンクの増加が理由です。ガイドライン違反と判断されるとペナルティになるため、質の低い被リンクは回避しましょう。

競合より被リンクが少ないと順位が上がらないって本当?

競合より被リンクが少なくても、自然発生した品質の高いリンクであれば上位表示する可能性があります。

ただし、競合が有益なコンテンツを公開して自然にリンクを得ている一方、自社は人為的なリンクが多ければ逆効果になる場合もあります。

また、クリックされる頻度やリンクが設置された文脈(関連性)も重要な評価指標となります。

被リンクの効果が出るまでの期間はどれくらい?

被リンクの効果が現れるまでには、早くて数日〜数週間、長いと1〜2ヶ月程度かかることがあります。

被リンクの否認はいつやるべき?

悪影響を及ぼすスパムリンクが増えたときです。アップデートで順位が急落した場合も確認をおすすめします。

自然な被リンクとはどんなもの?

自主的に貼るリンクのことです。サテライトサイトではなく、信頼あるページからの紹介が理想です。

被リンク対策の目的は?

主な目的は検索順位の向上です。信頼性や専門性の評価にもつながります。

被リンクはGoogleの評価指標のひとつ?

はい。被リンクは検索順位を決める重要な指標のひとつとされています。

リンク切れはSEOに悪影響?

はい。リンク切れはユーザー体験を損ね、評価の低下につながる可能性があります。

どんな被リンクがオーソリティを高める?

信頼ある大手メディアや公的機関からのリンクは、オーソリティの向上につながる重要性の高いものです。

アンカーリンクに意味はある?

あります。アンカーはリンク先の内容を示す要素で、検索エンジンも認識します。

被リンク対策で特に注意すべき点は?

無理にリンクを増やさず、自然(ナチュラル)で関連性のあるリンク取得を意識しましょう。

被リンクはどのくらいの頻度でチェックすべき?

少なくとも月1回など、定期的なチェックが理想です。不正リンクの早期発見や分析・改善につながります。

被リンクの獲得方法まとめ

この記事では、被リンクの基本的な考え方から獲得の実践方法、注意点まで具体的に解説しました。

検索順位を高めたいなら、まずは自然にリンクされるような情報発信が不可欠です。そのうえで、自ら動いてリンクを取りにいく戦略も並行して行うと効果的でしょう。

コメント