企業のブランド価値を高め、競合との差別化を目指している皆様、自社のブランディング活動に自信を持てていますか?

「ブランディングに取り組んでいるが、思うような成果が得られていない」「具体的な成功事例を参考にしたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

企業ブランディングは、顧客からの信頼を築き、ブランドロイヤリティを向上させるための重要な取り組みです。競争の激しい市場で効果的なブランディングを実現するには、明確な戦略と継続的な工夫が求められます。

そこで本記事では、企業ブランディングの成功事例を通じて、効果的なアプローチや実際のプロセスを詳しく解説します。

具体的な成功事例を知ることで、自社のブランド力を向上させ、顧客から選ばれる企業を目指しましょう。

この記事を参考にして、最適なブランディング戦略を見つけ、ブランド価値を向上させるヒントを掴んでください。

「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」、「採用でも企業PRでも差別化できていない」そんな悩みを抱えている経営者の方へ。F&Sクリエイションズなら、無料相談であなたの企業が気づいていない価値を発見します。

F&Sクリエイションズが選ばれる3つの理由

1. 第三者視点での価値発見力

- 徹底したヒアリングで企業が気づいていない魅力を掘り起こす

- 既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせた独自のブランド構築

- 企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ

2. 一貫した世界観での表現力

- 企業コンセプトの整理・構築からスタート

- ブランドロゴ、ツール、サイトまで一本の芯を持った提案

- すべてのステークホルダーに響くメッセージデザイン

3. 実績に裏打ちされた信頼性

- 企業の本質的な価値を引き出す独自の手法

- コンサルティングから制作まで、ワンストップで対応

- 月額39,000円から始められる柔軟なプラン設計

専門のブランディングコンサルタントが丁寧にヒアリングし、あなたの会社に眠っている価値を可視化。ブランドロゴ制作は30万円から、ブランディングコンサルティングは100万円から利用可能で、企業価値を最大化します。

相談は完全無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

こんなお悩み、ありませんか?

- 月額30万円払っているのに、リードが全然取れない…

- リスティング広告のCPAが高騰して採算が合わない…

- テレアポや展示会出展のコストが負担になっている…

そのお悩み、Webマーケティングの瓦版が解決します!

Webマーケティングの瓦版での記事広告が選ばれる4つの理由

・完全成果報酬型だから、リスクゼロ

初期費用・月額費用なし。リード1件15,000円の明確な料金体系で、成果が出なければ費用はかかりません。

・業界最安水準のCPA

リスティング広告(CPA 2〜3万円)、展示会出展(1リード 2〜5万円)と比較しても圧倒的な低コスト。

・1,200件以上の送客実績

「YouTube運用代行 おすすめ」などのビッグキーワードで上位表示を獲得し、継続的に質の高いリードをご提供。

・商談日程を即確定

TimeRex連携で、リード獲得と同時に商談日程を確定。顧客離脱を防ぎ、成約率を向上させます。

掲載企業様の解約率は0件で、多数の企業様が継続利用中です。まずは無料相談で、貴社に最適なプランをご提案いたします。

国内の企業ブランディング成功事例7選

国内の企業ブランディング事例として、以下をピックアップしました。

それぞれの事例から学んでみましょう。

企業ブランディングの成功事例①無印良品(MUJI)

引用:無印良品

シンプルで余計なものがない「引き算の美学」

「必要なものを必要なだけ」というコンセプトを掲げる無印良品。

1980年の誕生以来、必要以上の装飾や無駄を省いた製品設計で、独自のブランド価値を構築してきました。

当初はダイエー系列のプライベートブランドという位置づけでしたが、現在は世界中で愛される日本発のライフスタイルブランドへと成長しています。

無印良品の製品は、素材や製造過程を徹底的に見直し、本当に必要なものだけを残す「引き算の美学」が特徴です。

これは単なるコスト削減ではなく、「シンプルであること」「機能的であること」「環境に配慮していること」という価値観を明確に表現しています。

ブランドコンセプトを商品設計から店舗まで一貫

無印良品の成功は、商品だけでなく店舗設計やコミュニケーションに至るまで、一貫したブランドコンセプトを貫いていることにあります。

店舗は白を基調としたミニマルな空間で統一され、商品そのものの魅力を引き立てる設計になっています。

また、製品のパッケージも必要最小限の情報のみを掲載し、素材や製造工程の透明性を大切にしています。

このような姿勢が、消費者に「無駄のない誠実さ」というブランドイメージを抱かせることに成功しています。

サステナビリティへの取り組みが生む信頼感

近年、無印良品は環境配慮や社会的責任を重視した取り組みを積極的に展開しています。

再生可能素材の活用、シンプルなデザインによる長期使用の促進、地域コミュニティと連携した店舗運営など、サステナビリティを意識した経営姿勢が、現代の消費者価値観と合致し、ブランドへの信頼感を高めています。

「Found MUJI」というプロジェクトでは、世界各地の伝統的な生活の知恵を取り入れた製品開発も行っており、グローバル展開においても地域性を尊重する姿勢を示しています。

こうした取り組みにより、単なる小売企業ではなく、持続可能な社会づくりに貢献する企業としてのブランドイメージを確立しています。

企業ブランディングの成功事例②ユニクロ(UNIQLO)

引用:ユニクロ

「LifeWear」が体現する普遍的な価値観

ユニクロが掲げる「LifeWear(服の持つ力で世界をより良い方向に変えていく)」というコンセプトは、単なるファッションブランドを超えて、人々の生活に根ざした普遍的な価値を提供するという姿勢を表しています。

「シンプルで高品質」という基本理念のもと、日常生活で本当に必要とされる機能的な衣料品を適正価格で提供することで、世界中の消費者から支持を獲得しています。

2022年にはグローバルで年間売上高2兆円を超え、世界有数のアパレルブランドとして確固たる地位を築いています。

テクノロジーと職人技術の融合

ユニクロのブランド戦略の核心は、先端技術と職人技術の融合にあります。「ヒートテック」や「エアリズム」といった機能性素材の開発は、東レなどの素材メーカーとの協業による技術革新から生まれました。

一方で、デニム加工の本場、兵庫県の「カイハラデニム」と連携した商品開発や、職人の技術を活かした縫製など、伝統的な技術も大切にしています。

このように、革新的なテクノロジーと職人の技術の両方を尊重する姿勢が、「高品質でありながらリーズナブル」というユニクロ独自の価値提案を可能にしています。

社会貢献と一体化したブランド戦略

ユニクロは、ビジネスと社会貢献を一体化させたブランド戦略も展開しています。

例えば、「全商品リサイクル活動」では、顧客から回収した衣料品を難民キャンプなどに寄付する取り組みを行っています。

また、障がい者雇用の推進や環境負荷低減への取り組みなど、社会的課題の解決にも積極的です。

さらに、テニスプレーヤーのロジャー・フェデラーや車いすテニスプレーヤーの国枝慎吾など、様々な分野のトップアスリートとのスポンサーシップを通じて、「挑戦し続ける姿勢」というブランドメッセージを発信しています。

このように、社会的責任と企業活動を調和させることで、現代の消費者が求める「意味のあるブランド」としてのポジションを確立しています。

企業ブランディングの成功事例③資生堂

引用:資生堂

日本美学とイノベーションの共存

1872年に日本初の西洋式薬局として創業した資生堂は、150年以上の歴史を持つ化粧品メーカーです。

同社の成功の鍵は、日本の伝統的な美意識と最先端の科学技術を融合させた独自のブランドアイデンティティにあります。

「SHISEIDO」という名称自体が、中国の古典「易経」から採られた「至誠堂(まことを至す)」に由来するように、日本・アジアの美的感覚を大切にしながらも、常に先進的な価値を提供し続けてきました。

このバランス感覚が、国内外の消費者から長く支持される理由となっています。

アートとサイエンスを結びつけるブランド戦略

資生堂のブランド戦略の特徴は、「アート」と「サイエンス」を高いレベルで融合させていることです。

独自の研究開発施設「資生堂グローバルイノベーションセンター」での最先端研究と、クリエイティブな表現による製品開発やマーケティングを両立させています。

1916年に設立された「資生堂ギャラリー」は、現在も続く世界最古級の企業美術館の一つであり、芸術文化への貢献を通じてブランドの文化的価値を高めています。

また、パッケージデザインやプロモーション素材においても、時代の最先端を行く芸術性の高い表現を採用し、「美の創造企業」としてのイメージを確立しています。

グローバル市場での日本ブランドの確立

資生堂は、世界120か国以上で事業を展開するグローバル企業へと成長しました。

この過程で重要だったのは、日本発のブランドとしてのアイデンティティを保ちながらも、各地域の文化や価値観に合わせたマーケティング戦略を展開したことです。

例えば、各国の肌質や美意識の違いに合わせた製品開発や、地域ごとのブランドポートフォリオ戦略などにより、現地消費者のニーズに応えています。

また、2019年には本社ビルに「資生堂グローバル本社ギャラリー」をオープンし、同社の歴史や哲学を世界に向けて発信する拠点としています。

このように、日本の美意識を核としながらも、グローバルなブランド戦略を展開することで、プレミアムな日本ブランドとしての地位を確立しています。

企業ブランディングの成功事例④中村ブレイス株式会社

引用:中村ブレイス株式会社

ニッチ市場でのブランド構築

島根県に本社を置く中村ブレイス株式会社は、義肢装具や医療用ウィッグなどを製造する企業です。

一般消費者にはあまり知られていないニッチな市場でありながら、高い専門性と卓越した技術力によって、業界内では圧倒的なブランド力を確立しています。

特に顔面補綴(ほてつ)や乳房補整具などの分野では、日本国内だけでなく海外からも高い評価を受け、アメリカやアジア各国の医療機関にも製品を提供しています。

ニッチ市場において「その道のプロフェッショナル」としてのブランドポジションを確立した好例と言えるでしょう。

“Made in Japan”の技術力と職人精神

中村ブレイスのブランド価値の核心は、日本の職人精神に基づいた卓越した技術力にあります。

特に、義肢や補綴物の製作においては、一人ひとりの患者に合わせたオーダーメイド製品を手作業で丁寧に仕上げることで、世界レベルの品質を実現しています。

同社が開発した「シリコン製義足カバー」は、見た目も機能も自然な肌に近い質感を実現し、世界中の義足使用者から高い評価を受けています。

このような職人技と最新技術の融合により、”Made in Japan”の価値を体現するブランドとして認知されています。

患者中心の哲学がもたらす信頼感

中村ブレイスの成功を支えるもう一つの要素は、「患者中心」の企業哲学です。

創業者の中村俊郎氏は、自身が12歳で右腕を失った経験から、患者の立場に立った製品開発の重要性を強く意識していました。

この哲学は、「患者様が使いやすく、生活の質を向上させる製品を提供する」という明確なミッションとなり、社内の全ての活動の指針となっています。

医療機関や患者からの厚い信頼を獲得し、強固なブランドロイヤルティを構築できているのは、このような一貫した企業哲学があるからこそと言えるでしょう。

企業ブランディングの成功事例⑤株式会社テオリアホールディングス

「美容は生き方」という価値観の浸透

株式会社テオリアホールディングスは、「ベルタ」「ナビジョン」などの化粧品ブランドを展開する企業です。

「美容は生き方であり、その人らしく生きるためのもの」という独自の価値観を基盤に、従来の化粧品業界にはなかった新しいブランド体験を提供し、急成長を遂げています。

特に妊娠中や産後の女性向けの「ベルタ」シリーズでは、単なる美容効果だけでなく、女性のライフステージに寄り添った製品開発とコミュニケーションを展開。

このような明確なターゲット設定と共感を呼ぶメッセージングにより、熱狂的なファンを獲得しています。

オウンドメディア戦略による顧客との深い関係構築

テオリアのブランディング戦略の特徴は、自社メディアを活用した顧客との深い関係構築にあります。

公式ブログや各種SNSでは、製品情報だけでなく、女性のライフスタイルや健康に関する有益なコンテンツを継続的に発信しています。

「ベルタスタイル」という専門メディアでは、妊娠・出産・育児に関する情報を提供し、顧客の悩みや不安に応える場を創出。

このようなコンテンツマーケティングにより、単なる商品の販売者ではなく「女性の美と健康をサポートするパートナー」というブランドポジションを確立しています。

独自性と専門性を両立したブランドの展開

テオリアは、各ブランドに明確な個性を持たせながらも、一貫した企業理念に基づいた展開を行っています。

例えば、医学的なアプローチを重視する「ナビジョン」と、自然由来成分にこだわる「ベルタ」では、ターゲットやコミュニケーション方法は異なりますが、「本質的な美しさの追求」という軸はブレていません。

また、自社研究所での成分開発や、専門家との協業による製品開発など、科学的な裏付けを重視する姿勢も同社のブランド価値を高めています。

このように、独自性と専門性を両立させることで、競争の激しい美容市場で独自のポジションを確立することに成功しています。

企業ブランディングの成功事例⑥バーミキュラ

引用:愛知ドビー株式会社

圧倒的に高いのに圧倒的に売れたブランド戦略

2010年に発売されて大ヒットしたホーロー鍋のバーミキュラ。1936年創業という老舗企業『愛知ドビー株式会社』が、”町工場から世界最高の製品を作りたい”という思いで生み出した製品です。

一般的な鍋が数千円で買える中、バーミキュラはおよそ3万円。それでも累計30万個以上が売れる大ヒット商品となりました。

この成功の背景には、「ステンレス製の鍋」と「ホーロー加工した鋳物の鍋」の良いところを掛け算し、無水調理ができる機密性の高い鍋という画期的な製品開発がありました。

開発までに失敗作は1万個以上、月日は3年以上かかったという壮絶な努力の末に誕生したバーミキュラですが、その成功の本質は技術力だけではなく、明確なブランドメッセージにあります。

「暮らしをかえる鍋」というブランドメッセージの浸透

バーミキュラは製品の機能性よりも、「暮らしをかえる鍋」というブランドメッセージを前面に打ち出しています。

「息子がブロッコリーを食べた」 「調味料を使わなくなった」 「外食しなくなりました」 「誰かといっしょに食べたくなる」

このようなユーザーの実体験に基づくメッセージは、単なる調理器具としてではなく、家族の食生活や健康、さらには人間関係までも豊かにする可能性を消費者に示すことに成功しています。

機能や性能という客観的な価値よりも、使用することでどのような変化が生まれるかという体験価値を訴求することで、プレミアムプライスに見合う価値を伝えています。

顧客体験を最大化するサービス設計

バーミキュラの成功を支えているのは、ブランドメッセージを単なる言葉に留めず、実際のサービスにまで落とし込んでいる点です。

専用のコールセンターを設置し、顧客の疑問にすぐに答えられる体制を整えているほか、社内に専属のシェフを配置し、顧客の「こんな料理を作りたい」という要望に対して、シェフが実際に調理したレシピを提供するサービスも展開しています。

このようにブランドコンセプトである「暮らしを変える鍋」を言葉だけでなく、行動やサービス体制にまで一貫して体現することで、顧客との強固な信頼関係を構築し、高価格帯でありながら継続的な支持を獲得することに成功しています。

企業ブランディングの成功事例⑦星野リゾート

引用:株式会社星野リゾート

地域特性を活かした差別化戦略

1904年に長野県軽井沢で創業した星野リゾートは、現在では全国各地に40以上の施設を展開する日本を代表するリゾート運営企業です。

同社のブランド戦略の特徴は、画一的なホテルチェーンとは一線を画す、地域特性を活かした差別化にあります。

「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO」といった複数のブランドを展開し、それぞれに明確なコンセプトと顧客体験を設計しています。

特に「界」シリーズでは、各地の温泉文化や食、建築様式など、地域の魅力を最大限に引き出した施設づくりを行い、「その土地でしか味わえない体験」を提供することで、高い顧客満足度と単価を実現しています。

「リゾートの意味を問い直す」姿勢

星野リゾートのブランド価値の核心は、常に「リゾートとは何か」を問い直す姿勢にあります。

従来の「豪華さ」や「非日常感」だけでなく、「その土地の文化や自然との触れ合い」「心身のリフレッシュ」など、より本質的な価値を追求しています。

例えば、「星のや東京」では都心にありながら日本の伝統文化を体験できる空間を提供し、「星のや富士」ではグランピングという新しいアウトドア体験を日本の文脈に合わせて再解釈するなど、常に新しい「リゾート体験」の定義に挑戦し続けています。

この革新性と伝統の融合が、同社の強固なブランドイメージを形成しています。

オペレーション革新と従業員エンゲージメント

星野リゾートのブランドを支えるもう一つの要素は、徹底したオペレーションの革新と高い従業員エンゲージメントです。

代表の星野佳路氏のリーダーシップのもと、「サービス」ではなく「おもてなし」を提供するという考え方や、「現場が主役」の組織文化を確立しています。

従業員の教育に特に力を入れており、「星野リゾート・アカデミー」での独自の人材育成プログラムを通じて、顧客体験を最大化できる人材を育成しています。

また、現場からの改善提案を積極的に採用する文化もあり、顧客満足度の向上と業務効率化を両立させています。

これらの取り組みにより、単なる宿泊施設ではなく「日本のおもてなし文化を体現するリゾートブランド」として、国内外から高い評価を受けています。

「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」、「採用でも企業PRでも差別化できていない」そんな悩みを抱えている経営者の方へ。F&Sクリエイションズなら、無料相談であなたの企業が気づいていない価値を発見します。

F&Sクリエイションズが選ばれる3つの理由

1. 第三者視点での価値発見力

- 徹底したヒアリングで企業が気づいていない魅力を掘り起こす

- 既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせた独自のブランド構築

- 企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ

2. 一貫した世界観での表現力

- 企業コンセプトの整理・構築からスタート

- ブランドロゴ、ツール、サイトまで一本の芯を持った提案

- すべてのステークホルダーに響くメッセージデザイン

3. 実績に裏打ちされた信頼性

- 企業の本質的な価値を引き出す独自の手法

- コンサルティングから制作まで、ワンストップで対応

- 月額39,000円から始められる柔軟なプラン設計

専門のブランディングコンサルタントが丁寧にヒアリングし、あなたの会社に眠っている価値を可視化。ブランドロゴ制作は30万円から、ブランディングコンサルティングは100万円から利用可能で、企業価値を最大化します。

相談は完全無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

国外の企業ブランディング成功事例5選

国外の企業ブランディング事例5選として、以下を紹介します。

国内のものと併せて参考にしてみてください。

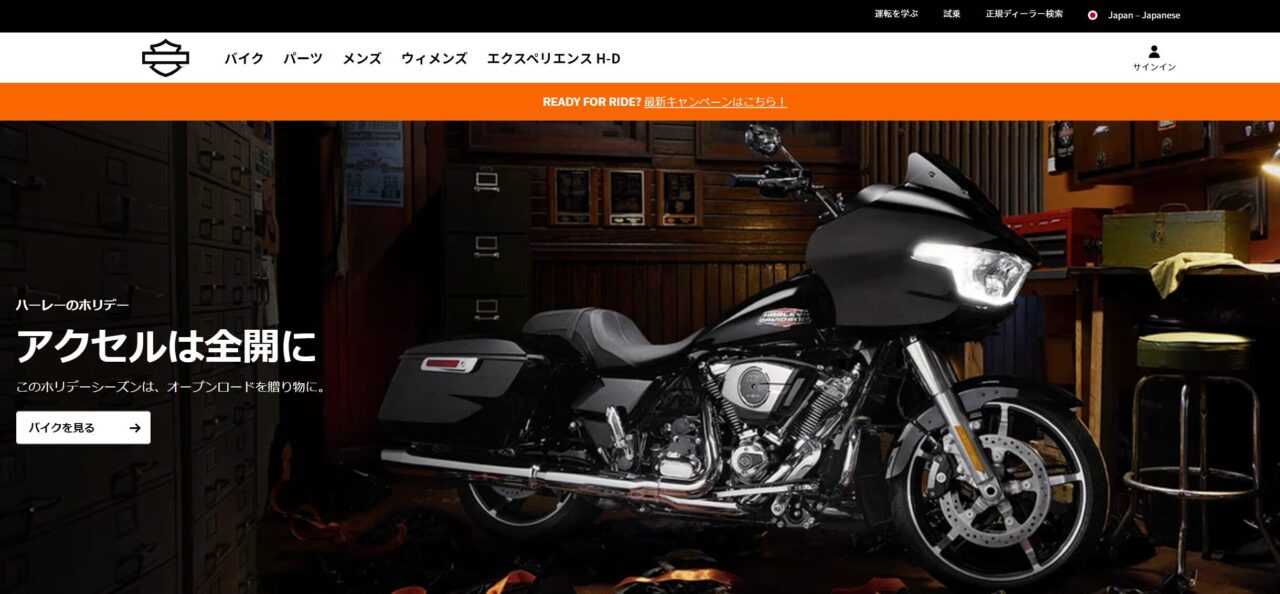

【国外】企業ブランディングの成功事例①ハーレーダビッドソン

引用:ハーレーダビットソン

コミュニティやイベントを活用したブランド戦略

ハーレーダビッドソンと聞けば、バイク乗りでなくても「アメリカ」「冒険」「自由」といったキーワードが思い浮かぶほど、ブランドイメージが浸透しています。

1903年の創業以来、単なるバイクメーカーを超えた存在となり、熱狂的なファンを世界中に持つ稀有なブランドです。

ハーレーダビッドソンのブランド戦略として特徴的なのは、「顧客コミュニティ形成」です。

所有者だけが入会できる「Harley Owners Group (HOG)」というクラブを設立し、世界各国で定期的に集会を開催することでオーナー同士のネットワークを形成しています。

アメリカ国内だけでも100万人前後の会員がおり、バリエーション豊かなメンバー特典や会員同士の交流の場を提供することで、ハーレーを愛する人たちの熱量を醸成しています。

また、「ブルースカイヘブン」や「デイトナバイクウィーク」といった大型イベントも定期的に実施しています。

全国からハーレーダビッドソンのファンが一堂に会し、ファン自身も企画に携わる参加型のイベントは、単なる製品販促ではなく、ブランドを中心とした共同体験の創出に成功しています。

30年も前から「コト消費」に着目

現在では「モノ消費からコト消費へ」というトレンドが広く認識されていますが、ハーレーダビッドソンは30年以上も前からこの概念を実践していました。

同社のバイクは、同業他社よりも大幅に高価で、燃費も良くなく、車体も重いという特徴があります。交通手段としての実用性だけを考えれば決して優れているとは言えません。

しかし、長期にわたって愛されている理由は、実用性よりも「趣味」や「楽しみ」を重視したブランド戦略にあります。

同社が定義する「ハーレーダビッドソン10の楽しみ」には、「知る楽しみ」「乗る楽しみ」「創る楽しみ(カスタマイズ)」「出会う楽しみ」など、製品そのものを超えた体験価値が明確に示されています。

この考え方は、機能や性能という客観的価値ではなく、所有することで得られる主観的な体験価値を重視するという、現代のブランディングの本質を先取りしたものでした。

大型バイク市場全体が縮小傾向にある中でも、ハーレーダビッドソンが安定した支持を得ているのは、このような人間の根源的な欲求に応えるブランド戦略を一貫して実行してきたためです。

ライフスタイルブランドへの進化

ハーレーダビッドソンのブランディングで特筆すべきは、単なるバイクメーカーからライフスタイルブランドへと進化したことです。

同社のロゴがプリントされたアパレル、アクセサリー、インテリア用品など、バイクとは直接関係のない製品ラインも展開し、大きな成功を収めています。

これらの製品は単なる記念品ではなく、「ハーレーダビッドソンが象徴する自由と冒険のライフスタイル」を共有したいという消費者の欲求に応えるものです。

バイクを所有していなくても、ブランドの世界観に共感する消費者にリーチできる戦略は、ブランド拡張の優れた事例として評価されています。

さらに近年では、電動バイクの開発など、伝統と革新のバランスを図りながら、新たな市場開拓にも挑戦しています。

「自由」と「冒険」という核となるブランド価値を守りながらも、時代の変化に対応し続けるこの姿勢が、ハーレーダビッドソンの長期的な成功を支えています。

【国外】企業ブランディングの成功事例②ナイキ(NIKE)

引用:ナイキ

「Just Do It」が示す揺るぎない企業哲学

1964年に「Blue Ribbon Sports」として創業し、1971年に現在の社名に変更したナイキは、スポーツ用品業界で世界最大のブランドへと成長しました。

その成功の根幹にあるのは、1988年に導入された「Just Do It(ただやれ)」というシンプルながらも力強いタグラインです。

この言葉は単なる広告コピーを超え、ナイキの企業哲学そのものを体現しています。

「躊躇せず、言い訳せず、自分の限界に挑戦せよ」というメッセージは、プロのアスリートから一般の消費者まで、幅広いターゲットの心に響くユニバーサルな価値観を示しています。

特筆すべきは、この哲学が30年以上にわたって変わらず、世界中のマーケティング活動の中核に位置づけられていることです。

ブランドメッセージの一貫性と時代を超えた普遍性が、ナイキの強固なブランドイメージを形成する大きな要因となっています。

アスリートとの強固なパートナーシップ戦略

ナイキのブランド戦略のもう一つの特徴は、トップアスリートとの緊密なパートナーシップです。

マイケル・ジョーダン、タイガー・ウッズ、セリーナ・ウィリアムズ、クリスティアーノ・ロナウドなど、各スポーツ界のアイコン的存在と長期的な関係を構築し、専用のシグネチャーラインを展開してきました。

1984年に始まった「エア・ジョーダン」は、単なるスポンサーシップを超え、バスケットボールシューズの概念を根本から変えるブランド内ブランドへと成長しました。

このようなアスリートとの共創は、製品開発におけるイノベーションの源泉となるだけでなく、消費者に強力な憧れと共感を生み出しています。

ナイキは単にアスリートの名前や顔を借りるのではなく、彼らのストーリーや挑戦、成功と失敗の過程そのものをブランドの一部として取り込み、感情的なつながりを生み出すストーリーテリングの達人と言えるでしょう。

先進テクノロジーと社会的メッセージの融合

ナイキの成功の三つ目の要素は、製品イノベーションと社会的メッセージを融合させる能力です。

「エア」テクノロジーから始まり、「フライニット」「リアクト」「ズーム」など、常に革新的な機能性を追求する一方で、それらを単なる技術的優位性ではなく、人間の可能性を広げるツールとして位置づけています。

また近年では、コリン・キャパニック起用の「Believe in something」キャンペーンや、人種差別に反対する「For once, Don’t Do It」キャンペーンなど、社会的課題に対する明確な姿勢を示すマーケティングも展開。

物議を醸すリスクを取りながらも、自社の信念に基づいた発信を行うことで、特に若い世代からの支持を獲得しています。

さらに「Move to Zero」イニシアチブに代表される環境持続可能性への取り組みなど、社会的責任と事業戦略を一体化させた活動も、ブランド価値の向上に貢献しています。

このように、製品の機能的価値と社会的・情緒的価値を巧みに融合させる戦略が、ナイキの強固なブランド地位を確立しているのです。

【国外】企業ブランディングの成功事例③スターバックス

引用:スターバックス

「サードプレイス」というコンセプトの浸透

1971年にアメリカのシアトルで創業したスターバックスは、単なるコーヒーショップの枠を超え、グローバルな生活文化の一部となりました。

同社の成功の核心は、「サードプレイス(家庭と職場に次ぐ第三の場所)」というコンセプトを明確に打ち出し、実現したことにあります。

元CEOのハワード・シュルツが1980年代に提唱したこの概念は、「コーヒーを販売する」という機能的価値を超え、「人々が集い、くつろぎ、交流できる空間を提供する」という情緒的・社会的価値を約束するものでした。

この明確なビジョンは、スターバックスの店舗設計、サービス提供方法、さらには企業文化の隅々にまで浸透しています。

コーヒーという商品カテゴリー自体にはさほど高い参入障壁がないにもかかわらず、スターバックスが圧倒的なブランド力を持つのは、このような「コーヒー以上の価値」を一貫して提供し続けてきたためと言えるでしょう。

顧客体験を徹底的に設計するブランド戦略

スターバックスの成功を支えるもう一つの要素は、顧客体験の徹底的な設計と管理です。

店舗の内装、BGM、バリスタのユニフォーム、ドリンクの提供方法に至るまで、すべての顧客接点を緻密にデザインし、世界中どの店舗でも一定品質の「スターバックス体験」を提供しています。

特に、ドリンクのサイズ名を「Tall」「Grande」「Venti」とするなど独自の用語を導入し、顧客の名前を聞いてカップに記入するサービスを行うなど、他社との差別化を図るとともに、顧客が「スターバックス文化」の一員になったという帰属感を生み出す工夫も見られます。

また、季節限定のドリンクや各国・地域限定の商品開発など、グローバルな一貫性を保ちながらも、地域性を尊重する柔軟なアプローチも、世界各国での成功を支える要因となっています。

社会的責任と持続可能性への取り組み

スターバックスのブランド価値を高めている三つ目の要素は、早くから取り組んできた社会的責任と持続可能性への姿勢です。

「C.A.F.E.プラクティス」と呼ばれる倫理的な調達基準の導入、フェアトレードコーヒーの積極的な取り扱い、環境に配慮した店舗設計など、コーヒー業界のサステナビリティをリードする取り組みを展開しています。

また、従業員(同社では「パートナー」と呼ぶ)への医療保険提供やストックオプション制度、大学教育支援プログラムなど、業界標準を超える福利厚生を提供することで、「従業員を大切にする企業」というイメージも確立しています。

2018年には人種差別問題がきっかけで全米の店舗で「バイアス撲滅トレーニング」を実施するなど、社会問題に対しても迅速に対応する姿勢を示しています。

このように、ビジネスの成功と社会的責任を両立させる企業姿勢は、特に社会意識の高いミレニアル世代やZ世代からの支持獲得につながっています。

【国外】企業ブランディングの成功事例④レッドブル

引用:レッドブル

製品販売からメディア・エンターテイメント企業への変貌

1987年にオーストリアで設立されたレッドブルは、エナジードリンク市場を創出し、リードし続けている企業です。

同社の驚くべき成功は、製品そのものよりも、革新的なブランディング戦略にあります。

レッドブルは単なる飲料メーカーではなく、「メディア企業」「エンターテイメント企業」としての側面を強く持っています。

レッドブルの最も画期的な点は、伝統的な広告手法にほとんど頼らず、独自のコンテンツ制作とイベント主催によるマーケティングを展開したことです。

「レッドブル・メディア・ハウス」は世界最大級のスポーツ・コンテンツ制作会社となり、自社メディアを通じて膨大な量の高品質コンテンツを世界中に配信しています。

このアプローチにより、レッドブルは「エナジードリンクを販売する企業」から「エクストリームスポーツやカルチャーイベントを提供する企業」へと自らを再定義しました。

顧客は単に飲料を購入するのではなく、レッドブルの作り出す世界観や体験の一部となることを求めています。

エクストリームスポーツとの圧倒的な親和性

レッドブルのブランド戦略のコアにあるのは、エクストリームスポーツとの圧倒的な親和性です。

初期の段階から、スカイダイビング、BMX、モトクロス、サーフィンなど、ハイリスク・ハイリターンのスポーツを支援してきました。

従来は主流メディアでの露出が限られていたこれらの競技に焦点を当て、選手やイベントに投資することで、独自のブランド領域を確立しました。

「レッドブル・エアレース」「レッドブル・クリフダイビング」など、同社が主催する独自のイベントは、スポーツイベントであると同時に、ブランドの世界観を体現するエンターテイメントとして機能しています。

こうしたイベントは、特にミレニアル世代やZ世代に強い影響力を持ち、ソーシャルメディアでの自然な拡散を促進しています。

また、フェリックス・バウムガルトナーによる成層圏からのダイブプロジェクト「レッドブル・ストラトス」は、800万人以上が同時視聴するメディアイベントとなり、ブランドの冒険精神と限界への挑戦という価値観を世界中に印象づけました。

「翼を授ける」体験の共有と拡散

「Red Bull Gives You Wings(レッドブルは翼を授ける)」というタグラインは、単なる製品特性を表す言葉を超え、ブランドの哲学を表現しています。

これは「物理的なエネルギー増強」という機能的価値を超えて、「限界を超える力」「可能性を広げる体験」という情緒的・象徴的な価値を約束するものです。

レッドブルのマーケティング戦略の特徴は、この「翼を授ける体験」をリアルとデジタルの両方で共有・拡散する仕組みを構築したことです。

同社のコンテンツは、テレビ番組、映画、雑誌、ソーシャルメディア、専用アプリなど、多様なチャネルで展開され、ブランドメッセージを一貫して伝えています。

また、「レッドブル・ウィングスチーム」と呼ばれる学生アンバサダーの活用や、キャンパスでのサンプリング活動など、草の根レベルのマーケティングも積極的に展開。

若者文化との強い結びつきを維持し、次世代の顧客を継続的に獲得しています。

このように、レッドブルはプロダクトマーケティングの枠を超え、ライフスタイルとカルチャーに焦点を当てたブランディングを展開することで、グローバルな成功を収めています。

【国外】企業ブランディングの成功事例⑤Dove(ダヴ)

引用:ダヴ

「リアルビューティ」キャンペーンによる市場の再定義

1957年に米国で発売されたユニリーバのパーソナルケアブランド「ダヴ」は、2004年に始まった「リアルビューティ(真の美しさ)キャンペーン」により、美容業界におけるブランディングの概念を根本から変革しました。

それまでの美容業界のマーケティングでは、完璧なモデルや理想化された美の基準を示すことが一般的でした。

ダヴはこの常識に挑戦し、「現実の女性たちが持つ自然な美しさ」を称える姿勢を打ち出しました。

様々な年齢、体型、肌の色を持つ一般の女性たちを起用した広告キャンペーンは、業界に衝撃を与えるとともに、消費者から強い共感を得ることに成功しました。

特に「ダヴ・リアルビューティ・スケッチ」など、女性の自己認識と他者からの認識のギャップを示すソーシャル実験型のコンテンツは、グローバルで数億回の視聴を記録する大ヒットとなり、単なる商品プロモーションを超えた社会的議論を喚起しました。

社会問題と製品価値を結びつけるメッセージ戦略

ダヴの成功の要因の一つは、社会問題(女性の自己イメージや美の基準に関する課題)と製品価値(肌へのやさしさ、保湿力)を巧みに結びつけたメッセージ戦略にあります。

「自分自身を大切にする」というブランドメッセージは、製品の保湿機能という物理的価値と、自己受容や自信という精神的・情緒的価値を融合させるものでした。

「ダヴ・セルフエスティームプロジェクト」など、若い女性の自己肯定感を高めるための教育プログラムを展開しています。

また、親子間のボディイメージに関するコミュニケーションを促進するリソースの提供など、単なる広告キャンペーンを超えた社会貢献活動も積極的に行っています。

このような取り組みにより、ダヴは単なる石鹸やシャンプーのブランドではなく、「女性の自己肯定感と真の美しさを支援するブランド」というポジショニングを確立することに成功しました。

長期的な一貫性がもたらすブランド資産の蓄積

ダヴのブランディング成功の三つ目の要素は、20年近くにわたって「リアルビューティ」というコンセプトを一貫して追求し続けたことにあります。

美容業界では流行やトレンドの変化が激しく、多くのブランドがキャンペーンや訴求ポイントを頻繁に変更する中、ダヴはコアメッセージを守りながらも、時代に合わせた表現方法を進化させてきました。

近年では「#ShowUs」キャンペーンで、より多様な女性像をメディアに示すことを呼びかけたり、「#NoDigitalDistortion」マークの導入で広告における写真修正の不使用を宣言するなど、当初のコンセプトをさらに発展させた取り組みを行っています。

また、女性だけでなく、「ダヴ・メン」シリーズでは男性向けにも同様のポジティブなメッセージを展開し、ブランドの適用範囲を拡大しています。

このような長期的な一貫性は、消費者のブランド認知や信頼感の醸成に大きく貢献し、競争の激しいパーソナルケア市場において、ダヴの持続的な成長を支える重要な要因となっています。

「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」、「採用でも企業PRでも差別化できていない」そんな悩みを抱えている経営者の方へ。F&Sクリエイションズなら、無料相談であなたの企業が気づいていない価値を発見します。

F&Sクリエイションズが選ばれる3つの理由

1. 第三者視点での価値発見力

- 徹底したヒアリングで企業が気づいていない魅力を掘り起こす

- 既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせた独自のブランド構築

- 企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ

2. 一貫した世界観での表現力

- 企業コンセプトの整理・構築からスタート

- ブランドロゴ、ツール、サイトまで一本の芯を持った提案

- すべてのステークホルダーに響くメッセージデザイン

3. 実績に裏打ちされた信頼性

- 企業の本質的な価値を引き出す独自の手法

- コンサルティングから制作まで、ワンストップで対応

- 月額39,000円から始められる柔軟なプラン設計

専門のブランディングコンサルタントが丁寧にヒアリングし、あなたの会社に眠っている価値を可視化。ブランドロゴ制作は30万円から、ブランディングコンサルティングは100万円から利用可能で、企業価値を最大化します。

相談は完全無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

こんなお悩み、ありませんか?

- 月額30万円払っているのに、リードが全然取れない…

- リスティング広告のCPAが高騰して採算が合わない…

- テレアポや展示会出展のコストが負担になっている…

そのお悩み、Webマーケティングの瓦版が解決します!

Webマーケティングの瓦版での記事広告が選ばれる4つの理由

・完全成果報酬型だから、リスクゼロ

初期費用・月額費用なし。リード1件15,000円の明確な料金体系で、成果が出なければ費用はかかりません。

・業界最安水準のCPA

リスティング広告(CPA 2〜3万円)、展示会出展(1リード 2〜5万円)と比較しても圧倒的な低コスト。

・1,200件以上の送客実績

「YouTube運用代行 おすすめ」などのビッグキーワードで上位表示を獲得し、継続的に質の高いリードをご提供。

・商談日程を即確定

TimeRex連携で、リード獲得と同時に商談日程を確定。顧客離脱を防ぎ、成約率を向上させます。

掲載企業様の解約率は0件で、多数の企業様が継続利用中です。まずは無料相談で、貴社に最適なプランをご提案いたします。

企業ブランディングコンサルタントのおすすめ企業4選

企業ブランディングを実際に行なっていくにあたって、ブランディングコンサルタントに依頼することも選択肢の1つです。

企業ブランディングは社内に専門性を有した人がいない場合が多く、また素人が行うことが難しいことが特徴です。ここではおすすめ企業を4つ紹介するので、ぜひ企業ブランディングについて問い合わせてみましょう。

株式会社F&Sクリエイションズ

株式会社F&Sクリエイションズは、企業ブランディングと採用ブランディングの両面から、企業価値の創造を支援する専門企業です。

「ブランディングとはすべてのステークホルダーに向けての約束の構築」という理念のもと、企業視点と求職者視点の双方を重視したブランディング戦略を展開しています。

同社の最大の特徴は、徹底したヒアリングによる第三者視点での価値発見です。企業自身が気づいていない魅力や特長を丁寧に掘り起こし、既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせることで、独自性の高いブランドを構築します。

サービスには、企業コンセプトの整理・構築やブランドマークデザイン、各種ブランドツールデザイン、ブランディングサイト制作まで含まれ、一貫した世界観で企業の魅力をメッセージとして表現。

企業の持つ本質的な価値を引き出し、ステークホルダーに響くブランディングを実現してくれる企業としておすすめです。

| 価格 | 【ブランディングに関する制作料金の目安と期間】 ・ブランディングコンサルティング/1,000,000円~(制作期間/3か月以上) ・ブランドロゴ制作/300,000円~(制作期間/2か月以上) ・ブランドツール制作/300,000円~(制作期間/3か月以上) ・ブランディングサイト制作/5,000,000円~(8か月以上) |

| 特徴 | ・企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ ・徹底したヒアリングで企業が気づいていない価値を第三者視点で発見 ・企業コンセプト構築からブランディングサイト制作まで、一貫した世界観で支援 |

株式会社声音

引用:株式会社声音

株式会社声音は、インタビューを通じて得た声を、読む人の「脳裏に音が浮かぶ」文章として残すことを使命とする企業です。

ベネッセ教育総合研究所や日立製作所、楽天モバイルなど、多岐にわたる企業のブランディングやインタビュー記事の執筆を手掛けています。

多様な業界での実績を持ち、クライアントの魅力を最大限に引き出すライティングサービスを提供。他にもデザインやUIの改善など幅広いサービスをもって、企業のブランディングサポートを行ってくれます。

声音が他社と一線を画すのは、その独自のインタビュー手法にあります。

経営者や従業員の「生の声」を丁寧に引き出し、その本質を捉えた文章に変換する技術は、多くの企業から高い評価を得ています。

単なる事実の羅列ではなく、語り手の熱意や思いが伝わる文章は、読み手の心に強く残り、ブランドの記憶定着に大きく貢献します。

また、文章だけでなく、その内容に最適な視覚表現を組み合わせることで、立体的なブランド表現を実現。

企業の「声」と「姿」を一体化させた戦略的なコミュニケーションデザインは、競争の激しい市場での存在感を高める効果が期待できます。

| 価格 | 要問合せ |

| 特徴 | ・インタビューを通じて、読む人の印象に残る文章を作成 ・実績ある良質な企業ブランディングを行う ・ブランド戦略コンサルティングやオウンドメディア構築など多様なサービスを提供 |

ペンギン株式会社

引用:ペンギン株式会社

ペンギン株式会社は、ブランディングとコミュニケーションデザインを専門とする企業です。

企業や製品、サービスなどのブランド構築から導入計画、動機付け施策、中長期的なブランド戦略の策定まで、幅広いサービスを提供しています。

具体的な業務内容には、ブランドコンセプトの企画、ネーミング開発、ロゴデザインなど複数に分かれるのがポイント。

同社は、クリエイティブなアプローチで世の中を豊かにすることを目指し、独自のブランディング戦略を推進しています。

ペンギン株式会社の強みは、デザインとマーケティングの両面から企業価値を高める統合的なアプローチにあります。視覚的に魅力的なブランドアイデンティティの構築はもちろん、そのブランドが市場でどのように認知され、受け入れられるかを戦略的に設計。

単なる見た目の美しさだけでなく、ビジネス成果に直結するデザイン思考を重視しています。

また、業界や規模を問わず多様なクライアントと協働してきた経験から、各企業の固有の課題や機会を的確に捉え、オーダーメイドのブランディングソリューションを提案する柔軟性も評価されています。

| 価格 | 要問合せ |

| 特徴 | ・「その先の革新を超えて」をテーマに独自戦略を展開 ・映像制作やデザインなど多様なサービスを提供 ・企業理念を反映したスローガンを掲げ、独自の戦略でブランド価値を高める |

株式会社イズアソシエイツ

引用:株式会社イズアソシエイツ

株式会社イズアソシエイツは、日本の中小企業を「ブランドカンパニー」へと導くブランディング専門企業です。

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会の運営会社として、10年以上のノウハウを活かし、ブランド戦略の立案からロゴ制作、プロモーション施策まで一貫した支援を提供しています。

プロモーション計画の立案、オウンドメディアの活用など、ワンストップでブランディング支援を行っています。企業の独自性を強化し、社員が誇りを持てる組織づくりが期待できるでしょう。

イズアソシエイツが中小企業のブランディングに特化しているのは、日本経済の基盤を支えるこれらの企業こそ、独自の価値を明確に打ち出し、持続的な成長を実現する必要があるという強い信念に基づいています。

大手企業とは異なる中小企業特有の課題やリソース制約を深く理解し、現実的かつ効果的なブランディング戦略を提案できる専門性を有しています。

ブランドを社内外で一貫して体現することで、顧客からの信頼獲得と組織力の強化を同時に実現。この「インナーブランディング」と「アウターブランディング」の調和が、持続可能な企業成長の鍵となっています。

| 価格 | 要問合せ |

| 特徴 | ・中小企業向けにブランディング戦略からプロモーションまで一貫支援 ・一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会の運営会社として10年以上のノウハウを保有 ・ブランド戦略コンサルティングやオウンドメディア構築など多様なサービスを提供 |

企業ブランディングの種類とは

企業ブランディングとは、企業自身のイメージや価値を顧客に認知してもらうための活動です。

しかし、ブランディングは一つではなく、目的やターゲットによって様々な種類に分けられます。

本記事では、企業が取り組むべきブランディングの種類とその特徴を詳しく解説します。

インナーブランディングとアウターブランディング

インナーブランディングとアウターブランディングでは、ブランディングの対象が異なります。

| インナーブランディング | 自社の従業員に対して行うブランディング活動 |

| アウターブランディング | 企業外部のステークホルダー(顧客・取引先・投資家など)に対して行うブランディング |

インナーブランディングは、企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)を社内で共有し、社員がこれに共感することでモチベーション向上や離職率低下につながります。

具体的には以下のような施策があります。

- 社内報

- ワークショップ・社内研修

- 定期的な経営層との交流

- 社内イベント

アウターブランディングは、企業や製品・サービスのイメージを形成・強化し、ブランドの認知度や好感度を向上させます。

アウターブランディングの種類

アウターブランディングにも目的によって複数の種類に分かれます。

1. 企業ブランディング

企業そのもののイメージや価値を高めるブランディングで、コーポレートブランディングとも呼ばれます。

企業の現状分析から始め、ミッション・ビジョン・バリューといった企業理念を定義し、それを企業活動で具体化します。

主な施策例

- 企業名、ロゴ、キャッチフレーズの構築

- 企業公式サイトのリニューアル

- イベント、企業CM

- CSR活動(環境保全や社会貢献活動など)

2. 商品・サービスブランディング

商品やサービスが消費者に選ばれ続けるための活動です。

商品ブランディングは特定の商品に焦点を当て、その特性・利点・価値を消費者に明確に伝えることを目指します。商品名・パッケージデザイン・広告活動などを通じて差別化を図ります。

サービスブランディングは目に見えないサービスの魅力を伝えるブランディングです。顧客体験・口コミ・社員の行動などが重要な要素となります。

主な施策例

- ネーミング

- 外観・パッケージ・仕様

- 価格設定

- 広告宣伝

- 専用Webサイト

- SNSアカウント運用

- 販促イベント・キャンペーン

3. BtoBブランディング

BtoB(Business-to-Business)ブランディングは、企業が他の企業を顧客とする市場におけるブランディングです。

製品やサービスの機能性・信頼性・コストパフォーマンス・アフターサービスが重視されます。

BtoBブランディングでは、長期的な信頼関係構築が重要であり、安定性や信用性を訴求する必要があります。

企業間取引では感情よりも合理的な判断が重視されるため、具体的な価値提案が求められます。

特にBtoBとBtoCでは、ブランディングアプローチが大きく異なります。

BtoBでは機能性や信頼性を重視した合理的なアプローチが、BtoCでは感情に訴えるエモーショナルなアプローチが効果的です。

4. BtoCブランディング

BtoC(Business-to-Consumer)ブランディングは、一般消費者向けのブランディングです。

消費者の感情・ライフスタイル・価値観に訴えるストーリーテリングやライフスタイルマーケティングが有効です。

消費者は単に機能性や価格だけでなく、ブランドが自分のアイデンティティやライフスタイルに合うかどうかも重視するため、エモーショナルなつながりの構築が重要です。

5. 採用ブランディング

人材市場において自社が選ばれるためのブランディングです。

自社の社会貢献や社風、労働環境などを伝え、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらえるように取り組みます。

主な施策例

- 福利厚生制度の充実

- オフィス環境の整備

- 採用サイトや動画の作成

- 会社案内の作成

- 採用イベントへの出展

6. マーケティングブランディング

ユーザーへの広い認知を目指すブランディング手法です。

企業が何に重点を置き、世間に提示していくかを考えます。

例えば、マクドナルドの「早く便利に」という価値提供や、スターバックスのリラックスできる空間づくりなどがこれにあたります。

7. 営業ブランディング

製品やサービスがいかに顧客の生活に必要かを感じてもらうためのブランディングです。

例えば、ヤマハのように音楽教室を開くことで、楽器の必要性を自然に感じてもらう戦略などが該当します。

企業ブランディングを行う前の準備

企業ブランディングを行う前の準備として、以下を行っておきましょう。

それぞれどのように準備すればいいのか、解説します。

1.ブランディングの目的の再確認

ブランディングを開始する前に、何を達成したいのかという目的を具体的に明確化することが重要です。顧客認知度を高めたいのか、既存顧客のロイヤルティを向上させたいのかを明確にすることで、戦略がブレにくくなります。

また、短期的にはどのような成果を求めるのか、中長期的にはどのKPIを達成する必要があるのかを設定します。これらの目的が、企業全体の戦略と整合性を持っているかを確認することで、実効性の高いブランディング計画を立てられます。

2.自社の特徴や強みの確認

次に、自社が持つ独自の特徴や強みを明確にする作業が必要です。自社が提供できる価値や、競合にはない独自性を洗い出すところから始めましょう。

ヒントとして、過去の成功事例や顧客から寄せられた評価を参考に、他社より優れている点や顧客に支持されている要素を特定します。そのうえで、これらの強みを誰にでも分かりやすく伝えられるよう、簡潔かつ具体的に言語化しておくと効果的です。自社の理解度を深めるためにも、優先的に行っておくと良いでしょう。

3.競合分析と市場ポジショニングの検討

市場での競争力を高めるためには、競合分析と市場ポジショニングの検討が不可欠です。主要な競合がどのようなブランド戦略を採用し、どの程度の市場シェアを持っているかを調査します。

また、競合と自社の間にどのような違いがあるのかを明確化し、競合との差別化が可能なポジションを見つけることが重要です。

競合の分析が足りていないと、差別化ができるポジションがなかなか見つからないのでしっかりと調査を行いましょう。

企業ブランディングを行う際の流れ

企業ブランディングを行う際の流れとして、以下を意識しましょう。

どのように進めればいいのか、具体的に解説します。

1.現状分析

企業ブランディングの第一歩は、現状分析を徹底することです。まず、内部資料や従業員の意見を収集し、企業の内部状況を正確に把握します。

次に、市場や顧客の現状評価を行い、自社ブランドのポジションを明確に特定。これらの情報を基に、課題をリストアップし、解決すべきポイントを整理します。

例えば、顧客満足度が低い場合、その原因を特定することで次のステップが見えてくるでしょう。

2.競合分析

次は同業他社のブランド戦略や市場シェアを調査し、競合の特徴を理解します。競合ブランドの強みや弱みを分析し、自社との違いを明確にすることで差別化するためのポイントを特定しましょう。

また、顧客が競合を選ぶ理由をデータに基づいて検証することで、競争優位性を築くヒントが見つかります。例えば、競合が提供する特別なサービスが評価されている場合、それに対抗する戦略を立てることが重要です。

3.ブランド理念の構築

ブランド理念を確立するためには、企業の価値観やビジョンを反映させることが不可欠です。ブランドの核となる要素を明確にし、体現するロゴやスローガンを具体化します。

さらに、ターゲット層に響く一貫したメッセージを設定し、ブランドの個性を明確に伝える仕組みを整えます。例として「環境への配慮」を重視するブランドであれば、それを伝えるデザインやキャッチフレーズが必要です。

4.ブランド戦略の策定と実施

ブランドメッセージを軸にしたマーケティング戦略を策定し、実行に移します。この段階では、社内外において一貫したブランド体験を提供する体制を構築することが求められます。

また、メディアやチャネルを活用し、計画的にブランドの価値を伝える活動を展開します。SNSや広告キャンペーンを活用し、顧客接点を増やしてアピールを図りましょう。

5.戦略の振り返りと改善

最後に実施した戦略を振り返り、改善を進めるプロセスが必要です。顧客や市場の反応をモニタリングし、データを分析することでKPI達成状況を把握します。

その結果を基に改善点を特定し、次の施策に活かすことでブランド戦略を進化させます。もし、分析の結果、新商品の認知度が低い場合、プロモーション内容やチャネルを再考することが考えられるでしょう。

振り返りの過程で次のアクションにつなげるヒントが得られるので、特に慎重に行う必要があります。

「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」、「採用でも企業PRでも差別化できていない」そんな悩みを抱えている経営者の方へ。F&Sクリエイションズなら、無料相談であなたの企業が気づいていない価値を発見します。

F&Sクリエイションズが選ばれる3つの理由

1. 第三者視点での価値発見力

- 徹底したヒアリングで企業が気づいていない魅力を掘り起こす

- 既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせた独自のブランド構築

- 企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ

2. 一貫した世界観での表現力

- 企業コンセプトの整理・構築からスタート

- ブランドロゴ、ツール、サイトまで一本の芯を持った提案

- すべてのステークホルダーに響くメッセージデザイン

3. 実績に裏打ちされた信頼性

- 企業の本質的な価値を引き出す独自の手法

- コンサルティングから制作まで、ワンストップで対応

- 月額39,000円から始められる柔軟なプラン設計

専門のブランディングコンサルタントが丁寧にヒアリングし、あなたの会社に眠っている価値を可視化。ブランドロゴ制作は30万円から、ブランディングコンサルティングは100万円から利用可能で、企業価値を最大化します。

相談は完全無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。

企業ブランディングを成功させる3つのコツ

企業ブランディングを成功させるコツとして、以下が挙げられます。

どうすれば、企業ブランディングを成功させられるのか見ていきましょう。

1.企業として伝えたいことを考える

企業ブランディングの基盤となるのは、ブランドの核となる価値や伝えたいことを明確に定義することです。これには、企業が社会に対して、どのような存在でありたいのかを明示する作業が含まれます。

例えば、環境保護を重視するブランドであれば、その理念を明確に掲げ、ターゲット顧客が共感できるような独自のメッセージを設定することが重要です。ブランドのビジュアルデザインや使用する言葉を統一し、より伝わりやすいメッセージの作成にこだわりましょう。

2.一貫性のあるブランド体験の提供を図る

ブランド価値を顧客に効果的に伝えるためには、一貫性のある体験を提供することが必要です。例として店舗での接客やオンラインでの購入プロセスにおいて、統一されたメッセージやデザインを使用することなどが挙げられます。

その場合、オンライン広告で目にしたブランドのメッセージが、店舗での対応や商品そのものと矛盾していないかを確認することが大切です。各媒体でメッセージや表現のズレがないように注意しましょう。

3.従業員への教育を行う

従業員がブランド価値を理解し、その理念を日々の業務で体現することもブランディングの成功に直結します。成功のためには従業員に対する教育を実施し、ブランド理念を浸透させることが欠かせません。

例えば、従業員向けの研修やミーティングを通じて、ブランドの価値や使命を共有する方法が考えられます。また、従業員がそのブランドに誇りを持てるような企業文化を醸成することも重要です。

意識向上のためにも、社外だけではなく、社内向けの対策もしっかりと行いましょう。

企業ブランディング実施時の注意点

企業ブランディング実施時の注意点として、以下の3つが挙げられます。

どのように注意すればいいのか、詳しく見ていきましょう。

ターゲット選定を疎かにしない

企業ブランディングで失敗しないために、ターゲット層のニーズや嗜好を徹底的に調査し、明確にすることが重要です。ターゲットが明確でないまま施策を行ってしまうと、発信が届かず、施策の効果を実感できない恐れがあります。

また、曖昧なターゲット設定はブランドとしてのイメージを薄くしてしまうリスクがあり、反応率の低下も見込まれるでしょう。すぐに施策を打つのではなく、社内や外部パートナーと話し合い、自社のメッセージを伝えたいターゲット像を明確にしましょう。

短期目線で施策を進めない

ブランド価値は一朝一夕で築けるものではなく、継続的な努力のうえで成り立つものです。顧客に、自社のブランドイメージを植え付け、定着させるには長い時間がかかります。

顧客に自社のメッセージを届け、浸透させるには、短期的なキャンペーンだけでは不十分です。SNSやホームページ、ブログなどを活用し、長期的な目線で信頼性や顧客満足度向上を実現できる発信を継続しましょう。

全社一丸となるための情報共有を怠らない

企業ブランディングをスムーズに進めるには、全社員がブランド理念や価値観を理解し、日々の業務に反映することが不可欠です。そのためには、社内研修やワークショップを通じて、施策の内容や結果を共有する取り組みがおすすめです。

また、部門間での情報共有や協力体制を強化し、一貫性を保つことも重要です。例えば、定期的な部門横断のミーティングや、社内SNSを活用した情報共有が手段として挙げられるでしょう。

一部門だけで集中して施策の考案・実施を行うと、情報が社内に行き渡りません。定期的なコミュニケーションの場を設けて、施策の内容や方向性、成果を社内で共有し合うように心がけましょう。

こんなお悩み、ありませんか?

- 月額30万円払っているのに、リードが全然取れない…

- リスティング広告のCPAが高騰して採算が合わない…

- テレアポや展示会出展のコストが負担になっている…

そのお悩み、Webマーケティングの瓦版が解決します!

Webマーケティングの瓦版での記事広告が選ばれる4つの理由

・完全成果報酬型だから、リスクゼロ

初期費用・月額費用なし。リード1件15,000円の明確な料金体系で、成果が出なければ費用はかかりません。

・業界最安水準のCPA

リスティング広告(CPA 2〜3万円)、展示会出展(1リード 2〜5万円)と比較しても圧倒的な低コスト。

・1,200件以上の送客実績

「YouTube運用代行 おすすめ」などのビッグキーワードで上位表示を獲得し、継続的に質の高いリードをご提供。

・商談日程を即確定

TimeRex連携で、リード獲得と同時に商談日程を確定。顧客離脱を防ぎ、成約率を向上させます。

掲載企業様の解約率は0件で、多数の企業様が継続利用中です。まずは無料相談で、貴社に最適なプランをご提案いたします。

企業ブランディングの手法を学ぶのにおすすめな本

ブランディングの教科書:ブランド戦略の理論と実践がこれ一冊でわかる

「ブランディングの教科書」は、外資系コンサルと広告会社での実務経験に基づき、「ブランディング」に対して論理と直感の両面から体系化した書籍です。

理論の理解なしにはビジネスの再現性が得られず、実践の把握なしには成果を生み出せないという考えのもと、ブランディングの本質を解説。

マーケティング施策の効果低下や差別化の困難、抽象的なブランディング概念の実務への落とし込みに悩む実務者のために書かれています。

- デジタルマーケティングでCTRやCVRが頭打ち。CPAは下がるどころか上昇傾向ですらある。

- 矢継ぎ早に新商品を繰り出しても競合に追い付かれ、差別化ができない。商品開発サイクルが早まり自転車操業状態になっている。

- 「ブランディングが必要だ」と理解はしているが、概念が抽象的過ぎて、どう周囲を巻き込んでいいかがわからない。

これらに当てはまるなら、「ブランディングの教科書」はおすすめです。

ブランディングの科学:誰も知らないマーケティングの法則11

英国のベストセラー『How Brands Grow』の日本語版が本書になります。

著者バイロン・シャープ教授は、コトラーなど従来のマーケティング理論に異を唱え、エビデンスに基づいた科学的アプローチを重視する新しいブランド育成方法を提案。

本書では「ダブルジョパディの法則」「パレートの法則(60/20)」など、従来のセオリーを覆す11のマーケティング法則を紹介しており、感性と科学のバランスよりも、実証的根拠に基づいた科学的手法を徹底して追求している点が特徴です。

まとめ:企業ブランディングの成功事例を見ながら自社でも実践してみましょう

国内外の多様な企業のブランディング事例を見てきましたが、共通して言えるのは「自社の強みと顧客のニーズを深く理解し、一貫性のあるメッセージと体験を提供している」という点です。

成功している企業は、表面的なマーケティング活動だけでなく、組織の在り方や事業戦略、さらには従業員の行動指針に至るまで、ブランドの理念が浸透しています。

特に重要なのは以下の3点です。

- 本質的な価値提供: 単なる製品やサービスの機能ではなく、それによって顧客の生活や体験がどう変わるのかという本質的な価値を明確に示していること

- 一貫性と継続性: 言葉だけでなく、製品設計やサービス提供、組織文化まで含めた全ての活動において、一貫したブランドメッセージを継続的に体現していること

- 独自性と信頼性: 他社とは明確に異なる独自のポジションを確立しつつ、高い品質や顧客体験を通じて信頼性を構築していること

これらの企業に共通するのは、「目先の売上や利益」だけでなく、「なぜその事業を行うのか」「どのような価値を社会に提供したいのか」という本質的な問いに真摯に向き合い、その答えをブランドとして表現していることです。

真のブランディングとは、表面的な見栄えを良くすることではなく、組織の本質を掘り下げ、それを一貫して表現し続けることにあるのでしょう。

「自社の魅力をどう伝えればいいかわからない」、「採用でも企業PRでも差別化できていない」そんな悩みを抱えている経営者の方へ。F&Sクリエイションズなら、無料相談であなたの企業が気づいていない価値を発見します。

F&Sクリエイションズが選ばれる3つの理由

1. 第三者視点での価値発見力

- 徹底したヒアリングで企業が気づいていない魅力を掘り起こす

- 既存価値と新しい価値を紡ぎ合わせた独自のブランド構築

- 企業ブランディングと採用ブランディングの両面からアプローチ

2. 一貫した世界観での表現力

- 企業コンセプトの整理・構築からスタート

- ブランドロゴ、ツール、サイトまで一本の芯を持った提案

- すべてのステークホルダーに響くメッセージデザイン

3. 実績に裏打ちされた信頼性

- 企業の本質的な価値を引き出す独自の手法

- コンサルティングから制作まで、ワンストップで対応

- 月額39,000円から始められる柔軟なプラン設計

専門のブランディングコンサルタントが丁寧にヒアリングし、あなたの会社に眠っている価値を可視化。ブランドロゴ制作は30万円から、ブランディングコンサルティングは100万円から利用可能で、企業価値を最大化します。

相談は完全無料ですので、まずは気軽にお問い合わせください。