問い合わせフォーム営業とは、オンライン上でできるプッシュ型の新規開拓の営業方法です。

ホームページの問い合わせフォームへ営業メールを送る以上、BtoB商材を扱う企業しか活用できませんが、短時間で面識のない多くの企業へ営業活動を行えます。

※プッシュ型営業:企業が顧客に自社の商品・サービスをアピールする営業方法のこと

しかし、「問い合わせフォームから営業をしても良いのか」「どういった文面で送れば良いのか」など、迷っている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、問い合わせフォーム営業のやり方を4つのステップで分かりやすく解説しています。メリットやリスク・成功のコツについても解説しているので、導入を検討している方や成果が出ていない方は、ぜひお読みください。

最後まで読み進めることで、問い合わせフォーム営業の正しいフローについての理解が深まり、問い合わせフォーム営業を導入すべきか、成功のためにどう取り組むべきかが分かります。

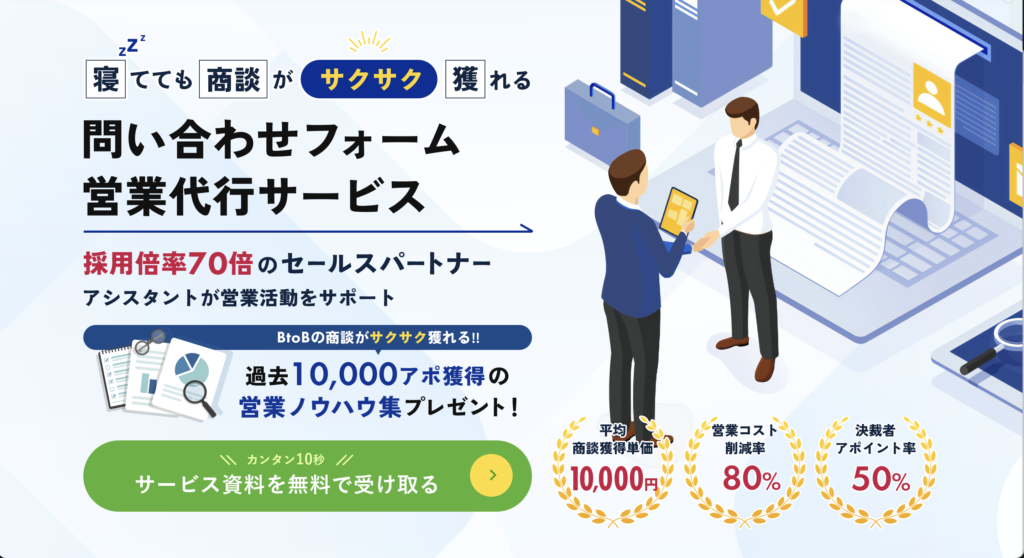

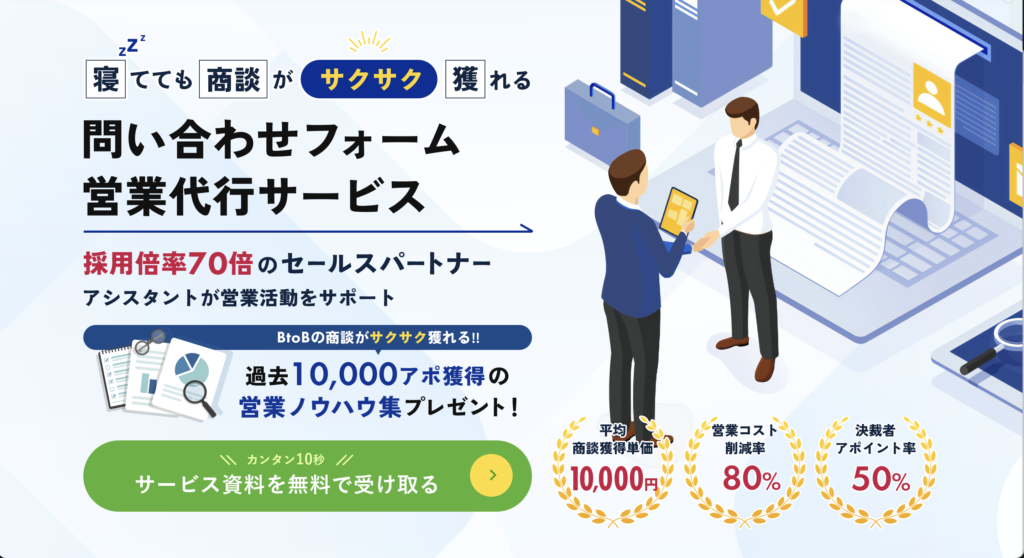

ただ送るだけの“作業的な営業代行”では、結果は出ません。

本当に成果を出したいなら、“反響”から逆算する営業戦略が必要です。

「SakuSaku」は、成果にコミットする「戦略設計型」のフォーム営業代行です。

営業リストの作成から文面・件名の設計、配信、改善運用まで──

すべてをオーダーメイドで一気通貫サポートします。

「✅ SakuSakuが選ばれる3つの理由」

① オーダーメイドの営業戦略設計

業界・商材に合わせて、響くリストと文面を構築。

“送る”だけでなく、“届き、動かす”までを設計します。

② 改善を重ねるPDCA型の提案運用

クリック率や反応率などの行動データを元に、毎月改善。

成果が出るまで寄り添い続けます。

③ AI任せにせず、人の手で丁寧に対応

高到達率・高完了率を実現する“人の目”と“人の手”による品質担保。

SakuSakuは多くの企業様にご導入いただいておりますが、

品質を維持するために、「📌 毎月20社限定のご案内」となります。

ご興味のある企業様は、ぜひこの機会に無料相談にお申込みください。

問い合わせフォーム営業のやり方は?

問い合わせフォーム営業とは、企業がホームページ上に用意している総合窓口等の問い合わせ専用フォームに、セールスレターを打ち込み送信する新規開拓営業です。

短期間で多数の企業へ営業アプローチを行える点が、問い合わせ営業フォームの魅力なため、運用する場合には、1日に数百・数千という企業へ送信できるよう準備しておかなければいけません。

したがって、最初にすべきことは、アプローチしたい企業のURL等を、スプレッドシートなどにまとめ、リスト化することです。続いて、文章テンプレートを作成します。文面は下記の要素を盛り込み、簡潔にまとめると良いでしょう。

- 自己紹介と連絡の意図

- 相手のニーズに応じた営業提案

- URLやメールアドレスへのリアクションの強い要望

文章を作成し終えたら、各企業の問い合わせフォームへコピーし、一斉送信が可能であれば一斉送信で、できなければ次々に送信していきます。

ただし、企業ホームページに「営業メールお断り」などという記載があれば、問い合わせフォームへ営業メールを送るのは、特定電子メール法により法律違反となる可能性があります。送付する際には、そちらもチェックしておかなければいけません。

問い合わせフォーム営業のメリット3選!

問い合わせフォーム営業は、短時間で多くの企業にアプローチでき、また対面営業ではないためコロナ禍でも営業の1手法として選びやすいです。

しかし営業に大切なのは、成約率やアポイントをとれるかどうかです。問い合わせフォーム営業に、訪問営業やテレアポに勝る利点があるのか、導入すべきなのか、悩まれる経営者も多いでしょう。

そこでこの項目では、問い合わせフォーム営業だけのメリットを3つ紹介します。

- ABテストがしやすく、返信率の改善がしやすい

- 高確率でアポに繋がる

- 外注のマネジメントがしやすい

それぞれ詳しく解説していきます。

①ABテストがしやすく、返信率の改善がしやすい

ABテストとは、文面にAパターンとBパターンを用意し、どちらが顧客の反応を得られやすいかを比較して調査する手法です。基本的には、C・D・Eパターンとさらに数多くのパターンを用意します。

問い合わせフォーム営業は、文面ごとの返信率を比較することで、簡単にABテストが可能なため、興味をひける文面がどういったものなのか判別しやすいです。

問い合わせフォーム営業の場合は、導入当初の返信率が低かったとしても、とにかくPDCAを高速で回すことで、ブラッシュアップしていきましょう。

②高確率でアポに繋がる

営業にとって、門前払いは珍しいことではありません。需要とマッチする商材であっても、営業をかける前に断られてしまえば、顧客を得ることは不可能です。

しかし、問い合わせフォームは企業にとって顧客との窓口であり、担当者が逐次しっかりと確認しています。中小企業などでは、問い合わせを決裁者が確認しているケースも多いです。

そのため、問い合わせフォーム営業は、訪問営業やテレアポよりも商材を認知して貰える可能性が高く、アポイントへも繋げやすいです。

③外注のマネジメントがしやすい

問い合わせフォーム営業は、外注にも非常に向いています。対面営業やテレアポの外注は、どのようなスクリプトやフローで営業しているのか、完璧な透明化は難しいです。

しかし、問い合わせフォーム営業は、送信する文章を共有することでスクリプトが把握しやすいです。リストや文章の擦り合わせも容易なため、マネジメントを行いやすく、人手不足で営業活動が困難な企業でも取り入れられます。

問い合わせフォーム営業代行の「SakuSaku」は、定期的なWeb面談等で、フローの把握やマネジメントもしやすくなっております。高頻度のABテストによって生み出される、頭一つ抜けた商談率を、ぜひ「SakuSaku」で体験してみてください。

ただ送るだけの“作業的な営業代行”では、結果は出ません。

本当に成果を出したいなら、“反響”から逆算する営業戦略が必要です。

「SakuSaku」は、成果にコミットする「戦略設計型」のフォーム営業代行です。

営業リストの作成から文面・件名の設計、配信、改善運用まで──

すべてをオーダーメイドで一気通貫サポートします。

SakuSakuは多くの企業様にご導入いただいておりますが、

品質を維持するために、「📌 毎月20社限定のご案内」となります。

ご興味のある企業様は、ぜひこの機会に無料相談にお申込みください。

問い合わせフォーム営業のデメリット3選!

ここまで問い合わせフォーム営業のメリットを紹介してきました。訪問営業やテレアポと比べた際にも、さまざまなメリットがあることが把握できたかと思います。

従来の営業方法で課題だった点が、問い合わせフォーム営業のメリットで解決できる場合もあるため、ぜひ導入を検討してみてください。

しかし、問い合わせフォーム営業には、デメリットも存在します。デメリットは以下の3つです。

- クレームが発生する可能性が一定程度ある

- ライティングスキルが必要

- 精度の高いリストが必要になる

それぞれ、デメリットが大きくなってしまう可能性の高い企業とあわせて、詳しく解説します。

①クレームが発生する可能性が一定程度ある

問い合わせフォームへ営業メールを送ることに問題はありません。しかし企業の中には問い合わせフォームに、「営業メールお断り」と表記している企業もあります。

そんな企業へ営業メールを送ってしまったり、ニーズの無い企業へ営業メールを過度に送信したりといった誤ったやり方をしてしまうと、クレームが出てしまう恐れがあります。

イメージダウンに繋がる可能性もあるため、ブランドイメージを大切にする企業が導入する場合には、運用は慎重に行わなければいけません。

②ライティングスキルが必要

問い合わせフォーム営業は、担当者に見て貰える可能性の高い営業方法です。しかし、文面で興味をひけない場合、色よい返事をもらうことはできません。

営業トークと営業メールのやり方は別物であり、問い合わせフォーム営業にはライティングスキルが必要になります。

もし、ライティングスキルがないまま問い合わせフォーム営業を続けた場合、返信率が低く、工数のみがかかる結果となります。営業の人材不足を背景として、問い合わせフォーム営業を始めた企業にとっては、大きな痛手になるでしょう。

③精度の高いリストが必要になる

問い合わせフォーム営業は、短期間に多くの企業へ営業できる点が魅力です。しかし、ニーズのない企業へメールを送るのは、イメージダウンに繋がる上に、成果も期待できず時間を無駄にしてしまいます。

また、営業の人柄で勝負することができず、商材に興味をもってもらわなければアポイントは取れません。リストの精度がアポ率に強く影響するため、マーケティングが苦手な企業は、すぐに成果が出ないことを覚悟しておく必要があります。

最初は大まかなターゲットリストでも良いので作成しておき、反響を見ながら精査していくのがおすすめです。

ただ送るだけの“作業的な営業代行”では、結果は出ません。

本当に成果を出したいなら、“反響”から逆算する営業戦略が必要です。

「SakuSaku」は、成果にコミットする「戦略設計型」のフォーム営業代行です。

営業リストの作成から文面・件名の設計、配信、改善運用まで──

すべてをオーダーメイドで一気通貫サポートします。

SakuSakuは多くの企業様にご導入いただいておりますが、

品質を維持するために、「📌 毎月20社限定のご案内」となります。

ご興味のある企業様は、ぜひこの機会に無料相談にお申込みください。

問い合わせフォーム営業が向いている商材とは?

BtoB商材であれば、ほとんどの商材が問い合わせフォーム営業に向いているといえます。中でも最適なのが、小規模な企業向けの商品・サービスです。

中小企業やベンチャー企業の場合、問い合わせフォームを経営陣が確認しているケースも多々あります。一担当者にアプローチするよりも、アポ率や成約率に期待でき、営業効果が高いです。

問い合わせフォーム営業は、1日に数百数千という企業へ営業をかけられるために、商材のマーケットが広範囲で、顧客となる企業が多い場合に、より大きな効果が見込めます。顧客が全国的におり、訪問し辛い場合は特に、問い合わせフォーム営業を活用しましょう。

問い合わせフォーム営業に向いていない商材とは?

市場の狭い商材や顧客になる企業が限られた商材は、問い合わせフォーム営業には向いていません。顧客に成り得る企業が少ない場合には、訪問営業やテレアポを活用し、密接な関係を作り営業することが大切です。

また、大規模な企業向けの商材も、問い合わせフォーム営業は不向きになります。大企業の問い合わせフォーム確認の担当者は、多くの場合、決裁者ではありません。アプローチをかけても営業担当者に届かない可能性が高いです。

問い合わせフォーム営業に固執せず、商材によって、テレアポや訪問営業と使い分けることが、効率的な営業活動のポイントになります。

【4STEP】問い合わせフォーム営業のやり方

ここまで問い合わせフォーム営業のメリットや向いている商材について解説してきました。導入検討で悩まれている方は、ぜひ判断の手助けとしてみてください。そして導入した際には、コロナ禍でもできる新規開拓を体験してみてください。

ただし、誤ったやり方では、クレームや工数の無駄などデメリットが大きく出てしまうため注意が必要です。問い合わせフォーム営業を導入しても、ただセールス文を送るだけで新規開拓ができるわけではありません。

そこでこの項目では、問い合わせフォーム営業の正しいやり方について、4STEPで紹介します。

- リストの用意

- 文章を作成する

- フォームから送信する

- 返信に対応する

それぞれのSTEPを詳しく解説します。

①リストの用意

問い合わせフォーム営業の最初のステップは、リストの用意です。広範囲に手軽に営業をかけられるのが問い合わせフォーム営業の利点ですが、メール文面のみでの営業のため、商材に強い興味を持ってくれる企業でなければ、時間の無駄に終わります。

アプローチする業種や企業を見定める際には、市場調査をしっかり行うことが大切です。

リスト化する際には、ホームページを検索し各企業の問い合わせフォームのURLをスプレッドシートなどに貼り付け、一覧を作っておくと送信作業を効率的に行えます。

②文章を作成する

リストを用意した後は、文章の作成になります。問い合わせフォームにいちいち文章を打ち込んでいては手間がかかりますので、大前提、雛型は必ず作りましょう。

ただし、問い合わせフォームに入力できる文字数は限られています。冗長な文章もまた、読み手にとって不親切です。文面はコンパクトにまとめ、一目で内容が分かるものにすることが大切です。

そのためにも、「自己紹介と連絡の意図」「営業提案」「URLやメールアドレスへの明確な誘導」といった要素を盛り込みましょう。

そうして作成した雛型は、リストと同じスプレッドシートに保存しておくと作業の手間が省けます。

③フォームから送信する

リストと文章を作成したら、次は実際に問い合わせフォームへメールを送信する作業です。文面のほとんどはコピペで構いませんが、企業名などの間違いがないかの確認は必須になります。

さらに、一言だけで良いので、送り先企業の情報についてホームページなどで見たものを記載しておきましょう。それだけで文面の信頼度がグッと上がります。

展開する事業名を入れる:〇〇事業に関して、お手伝いできるのではないかと思い、連絡致しました。

経営理念を入れる:〇〇という経営理念を持つ貴社と、良いお付き合いをしたいと強く願っております。

担当者の情報が載っている場合:私も同じく(趣味・子供・苦労話等)があり、そちらについても、ぜひお話伺わせて頂ければ幸いです。

ただしそういった文章の下調べに時間をかけてしまうと、短時間で幅広い範囲に営業をかけられる問い合わせフォームの魅力が薄れてしまいます。あまり深く調べるのはおすすめしません。

文字数制限や項目の違いによって文面を変更した際には、新たに作った文章も同様にスプレッドシートに保存しておくと良いです。次回、同様の制限や項目の企業に使い回すことができます。

④返信に対応する

相手方からの興味が高い内に対応する方が、アポ率や成約率は高められます。興味を持っている旨がきた際には、通常の営業同様、なるべく早く対応することが重要です。返信文面を予め作成しておくと迅速に対処できるのでおすすめです。

また、返信率が低い場合や興味のある返事が貰えない場合には、営業をかける企業のリストや文章の作り方が間違っている可能性があります。具体的には、「返信率1%を切っていたら、リスト・打診文面を要改善」としておくと良いでしょう。

「市場は合っているのか」「商材の強みが活かせる企業か」「文面は要点をコンパクトに書けているか」それぞれ今一度チェックしてみてください。

ただ送るだけの“作業的な営業代行”では、結果は出ません。

本当に成果を出したいなら、“反響”から逆算する営業戦略が必要です。

「SakuSaku」は、成果にコミットする「戦略設計型」のフォーム営業代行です。

営業リストの作成から文面・件名の設計、配信、改善運用まで──

すべてをオーダーメイドで一気通貫サポートします。

SakuSakuは多くの企業様にご導入いただいておりますが、

品質を維持するために、「📌 毎月20社限定のご案内」となります。

ご興味のある企業様は、ぜひこの機会に無料相談にお申込みください。

リスクを回避して成功させるために押さえておきたいポイント3つ!

問い合わせフォーム営業は、正しいフローで行うことで、効率的に多くの企業に営業をかけることが可能です。企業の決裁者などへ直通で営業をかけられる可能性もあり、新規獲得に非常に役立つでしょう。

しかし本来、問い合わせフォームとはお客様との窓口のために設置されているものです。営業の窓口として設置されているわけではなく、利用することでトラブルが起きる可能性もゼロではありません。

そこでこの項目では、問い合わせフォーム営業を行う上で、リスクを回避して成功させるために押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

- 「営業メールお断り」の問い合わせフォームは避ける

- 営業文面を送る頻度に気を付ける

- 定期的に文面のテストを行う

それぞれ詳しく解説します。

①「営業メールお断り」の問い合わせフォームは避ける

リスク回避にあたってもっとも重要な点は、問い合わせフォームに「営業メールお断り」と記載している企業を避けることです。そういった企業へ問い合わせフォームから営業メールを送ると、自社イメージの低下に繋がります。

お断りとしている企業は、対応しないと決定している場合も多いので、反響を得られる可能性も少ないです。送るメリットは皆無といって良いでしょう。

また、「営業メールお断り」と記載していなくとも、エンドユーザー・製品の専用窓口のフォームの営業利用は控えた方が賢明です。専任のオペレーターが担当するため、営業担当者に営業メールが届かず、悪印象のみを与えてしまうためです。

②営業文面を送る頻度に気を付ける

問い合わせフォームは、企業とお客様との窓口であり、営業メールを送るために用意されているわけではありません。そのため、間隔を空けずに次々と営業メールを送ってしまうと、相手に悪印象を与えてしまいます。

問い合わせフォームの担当者が、どの程度の頻度で交代するのかは企業によって異なりますが、いずれも2週間は間を空けた方が良いです。

また、送信先企業から、問い合わせフォームに営業メールを送らないよう通達が来ることもあります。受信拒否の旨があったにも関わらず送信を続けてしまうと、法律違反になってしまう可能性があるので、その後は送信してはいけません。

③定期的に文面のテストを行う

問い合わせフォーム営業では、読みやすい簡潔明瞭なセールス文が求められます。ダラダラと長い文章は、相手をイライラさせてしまうなど悪印象に繋がる可能性もあるので、注意が必要です。

スッキリとまとまり、なおかつ興味を持ちやすい文章を書く際には、以下の4点を押さえておくと良いです。

- 自己紹介は端的で、数字などを用いた興味をもたれる工夫をしているか

- 連絡の意図をストレートに伝えられているか

- 営業の提案をしているか

- 問い合わせに対して求めているリアクションを、具体的に伝えているか

返信率が悪い文面は、上記の要領を元に、定期的に修正していきましょう。

まとめ:アポ率を高める4つの手順で問い合わせフォーム営業を成功させよう!

問い合わせフォーム営業は、短時間で多くの企業に営業をかけられるために、人手不足やコロナ禍で営業が難しくなった今だからこそ、役に立つ新規顧客獲得営業です。

しかし一方で、間違ったやり方をしてしまうと、イメージダウンや法律違反にも繋がります。リスクを抑え、アポ率などの営業効果を高めるためにも、正しい手順で行うことが大切です。

問い合わせフォーム営業の手順は、下記の順になります。

- リストを用意する

- 文章を作成する

- フォームから送信する

- 返信に対応する

また、成功のためには、リストの精査やABテストによる文面のブラッシュアップをどんどん行っていく必要があります。返信に対応した後はリストや文章の作成に戻り、より良質なものに作り変えてください。

「SakuSaku」は、信頼性を落とさずに営業効率を大幅に向上させる、問い合わせフォーム営業代行サービスです。営業コスト・時間削減率80%をほこる圧倒的な低価格で、コロナ禍の新規開拓営業のノウハウを得たい方は、ぜひ「SakuSaku」で問い合わせフォーム営業を導入してみてはいかがでしょうか。

ただ送るだけの“作業的な営業代行”では、結果は出ません。

本当に成果を出したいなら、“反響”から逆算する営業戦略が必要です。

「SakuSaku」は、成果にコミットする「戦略設計型」のフォーム営業代行です。

営業リストの作成から文面・件名の設計、配信、改善運用まで──

すべてをオーダーメイドで一気通貫サポートします。

「✅ SakuSakuが選ばれる3つの理由」

① オーダーメイドの営業戦略設計

業界・商材に合わせて、響くリストと文面を構築。

“送る”だけでなく、“届き、動かす”までを設計します。

② 改善を重ねるPDCA型の提案運用

クリック率や反応率などの行動データを元に、毎月改善。

成果が出るまで寄り添い続けます。

③ AI任せにせず、人の手で丁寧に対応

高到達率・高完了率を実現する“人の目”と“人の手”による品質担保。

SakuSakuは多くの企業様にご導入いただいておりますが、

品質を維持するために、「📌 毎月20社限定のご案内」となります。

ご興味のある企業様は、ぜひこの機会に無料相談にお申込みください。